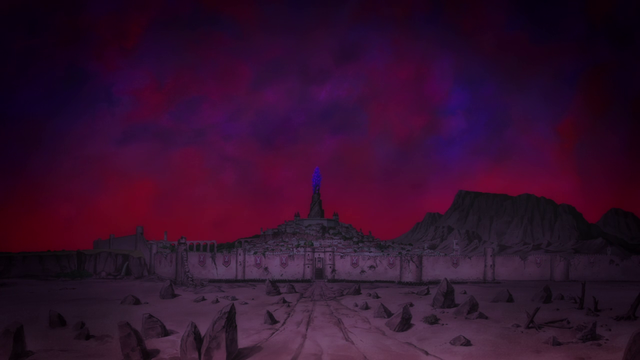

最後の街に吹き荒れる、破滅と絶望。

虚無を染め上げる、終末への黒い夢。

それを超えて新たな物語は進み出すための、最後の希望はどこに在るのか。

全修。、最終話一個前である。

大変良かった。

食べて戦って、恋して生きて。

死という不可避の結末が待ち受けるとしても、それに隣り合う光に満ちている世界を描き続けてきた物語が、定められた虚無程度で終わるはずもないので、今回の大反撃開始は既定路線ではある。

しかしそれがどっかで見た繰り返しにならないよう、作画もドラマも粉骨砕身、全力で熱の入ったものに仕上げてくれた結果、前のめりの力強さがしっかり感じられた。

ありがたい限りだ。

ナツ子とユニオを飲み込んだ虚無空間と、彼らを置き去りに滅びが進行する”滅びゆく世界”。

二つの絶望をザッピングしながら物語は進行するが、前者は恐怖の中にコミカルな非現実感、周囲を覆う影を乗り越えていける希望が混じっているのに対し、後者は情け容赦のない虐殺描写、ルーク渾身の絶望顔が強烈で、どうにもならない絶望の色が濃かった。

この二つが明瞭に書き分けられ、同時に強く繋がっているからこそ、鶴亀監督が飲まれた絶望を”全修。”し、自分だけの”初恋”を描くことで師匠超えを果たすという、アニメーターとしてのナツ子の再生にも、次週説得力が出るのだろう。

ナツ子のいない世界で、ルークは恋に出会ったからこその絶望に心を歪ませ、勇者ではいられなくなってしまう。

それは眩しい笑顔に満ちた幸せと、切り離せない影なのだと思う。

ユニオが嫉妬しつつ喜ぶ変化があったからこそ、身を挺して誰かを助ける”ルークらしさ”を手放して、殺戮が進行するのに任せる虚脱感が、ルークを襲ってもしまう。

そんな”ルークらしさ”に第二の生、二度目の”初恋”を通じて感化されていたからこそ、ナツ子は身を挺してヴォイドから誰かを庇い、絶望に食われていった。

それが新たな絶望を生み、ルークは定められたスクリプトのとおりにソウルフューチャーを砕き、魔王へと変じていく。

しかしこの流れに、本来いなかったジャスティスやメルルンは戦うことを諦めず、繋がり纏まるグジャグジャヴォイドの真実を、必死に探ろうともしている。

ナツ子がいればこそ書き換わった物語は、強力な修正力にも屈することなく希望の種を残し、作者の絶望を超えてキャラクターが自分たちの生を全うしうる可能性を、闇の中瞬かせている。

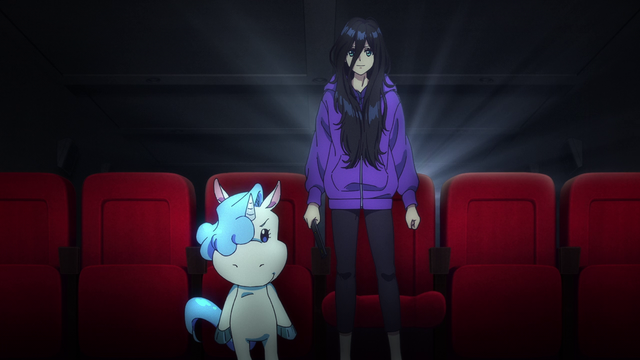

幼馴染を恋に奪っていく敵と憎みつつも、アニメーター・広瀬ナツ子のファンでもあるユニオの声により、ナツ子は自分を覆い尽くす前髪を上げて、希望の真実をもう一度見つめられるわけだが。

そんなユニオの生存も、作品に迷い込んだばかりのナツ子が自分の筆で生み出した、奇跡の産物だ。

つまり何かを生み出すクリエイティビティは、確かに定められたルールを超えて誰かに届き、その繋がりこそが作り手を絶望から救いうる、希望の連鎖がそこにはある。

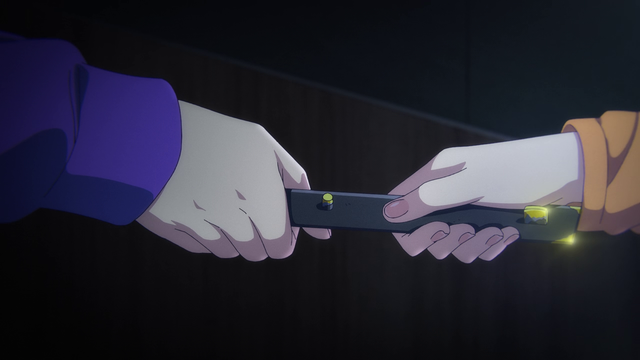

つまりはナツ子の”初恋”としてずっと側にあり続けたルークも、彼を主役とする物語も、自分自身が投げ捨てようとしている希望を、手渡し返されるのだろう。

それを受け取ってアニメーターとなり、色んな人の”初恋”を奪う輝きを世界に広げていったナツ子が、デッドエンドに終わる物語を”全修。”しつくすことで、大爆死してでもこの結末を世に問いたかった鶴亀監督の無念も、また拾い上げられ”全修。”される…かもしれない。

作品への思いが強すぎるゆえ、願掛けの前髪を他人を拒絶する呪に変えて、一人で全部背負い込もうとしていたナツ子。

他人を見ない/他人に見せない呪いの前髪を、まとめ上げる簪に使っていたユニオの角が、眩しく輝き仲間の居所を教え、無形の混沌から声を届かせる決め手になる展開は、大変良かった。

それは彼女自身が手を差し伸べた誰かが、恩讐を超えてナツ子に魅了されたファンとなり、忘れかけた自分の創造力を、そこから生み出される輝きを、思い出す恩返しだ。

ここら辺、鶴亀信者であるナツ子が師匠の諦観を自作で超えていく、クリエーターとしての覚醒に繋がるんじゃないかと、ずっと期待してんだが…どうなるかなぁ?

さておき孤独な希死念慮を超えていくだけのパワーは、結局他人との繋がりにしか無いわけで、ナツ子はこの冥府下りの果てそういうシンプルな事実を、ようやく思い出した。

ここで3次元の友達ではなく、二次元の”初恋”に教えられるのがオタクだなぁって感じだけども、そういう歪さだって輝いているのだと、嘘っぱちの作り物が持ってる力を信じた展開にしたのは、凄く良いと思う。

何しろこの作品自身が嘘っぱちの作り物なわけで、そこで現実至上主義に答えを見出すより、寄り添ってくれたフィクションを足場にもっと広く、世界を広げていけると描くほうが、素直だし真正だと思う。

ナツ子とユニオが、あるいはナツ子とナツ子が暗い影の中で掴み取った絆は、孤独な絶望に身を投げて世界を殺そうとしているルークにも、当然届くだろう。

それはルーク自身がその生き様で示したものであり、かつて貫けなかったものであり、でも消えず確かにナツ子に届いたからこそ、今運命を書き換える奇跡の絵筆として、ルークに戻って来る希望だ。

彼はずっと勇者だったし、彼自身が投げ捨て魔王になっても、それは誰かの中に残っている。

そうやって思い出させてくれる人がいる幸福が、あんまりにも辛いこと多すぎる不幸系主人公に、最後の光を届けれる構図は良いなぁ、と思う。

夢があるよ、凄く。

そしてそれって、凄く大事なことだよ。

自分の原点となった作品に転生するという、メタフィクショナルな構造をあえて選んだことで、二次元と三次元の壁、作者とキャラクターの断絶を超えて、確かに繋がり手渡されるものがあるのだと、強く示せる物語になったのは素晴らしい。

死物であり偽物たる創作と、生物であり本物である現実という、面白くもねぇ二項対立をぶち破って、死中に活を、絶望の果てに希望を、二次元への”初恋”から三次元への覚醒を、汲み出し貫く熱量を描くためには、越えるべき壁が必要だったのだろう。

ここら辺、鑑賞される”滅びゆく物語”と、ナツ子が生きる”滅びゆく世界”を明瞭にかき分ける工夫が、クライマックスに来てめっちゃ効いてる印象ね。

ナツ子が描いた一瞬の夢によって、永世の虚しさを乗り越え、片目を失っても勇者が戦えなくなっても、最後のナインソルジャーとして懸命に戦い続けているメメルン。

彼女の仲間が、QJを蘇らせる”創作”に勤しんでいる姿が、僕はかなり好きだ。

それは滅びを目前とした世界でも楽しめてしまう、不謹慎なワクワクがある行為で、ナツ子があの時美しい幻を作り出さなければ、生まれなかった挑戦だ。

そうやって、クリエイティビティは受け継がれ、広がっていく。

それは鶴亀監督が、己の虚無感と絶望を反射して生み出した映画が、ナツ子の情熱に訳わかんねぇ火を灯したのと、どっか似ていると思う。

ユニオとルークの過去だって、叶えられなかった約束だって、映画の尺で描かれたか解んない。

ジャスティスが身を寄せていたスラム街のように、描かれなくても確かにその世界の中息してるものは沢山あって、それすら塗りつぶすのは創造主の傲慢だ。

万能に見える創り手が全てを引き受けて、豊かな可能性を過ちと塗りつぶしてしまう、悪しき全修正。

ナツ子も話の最初に陥ってたこの独善を、作品世界に命ごと潜って体験する読解は、全力で殴り倒す。

あんだけ眩しく生きていた者たちの祈りを、たかがカミサマの絶望程度で終わらせる権利は、誰にもないのだ。

そうやって作品に秘められた声を聞き、まるで生きているかのように嘘っぱちの中の命を見届ける、”滅びゆく物語”第一のファンの視線。

ナツ子にそれを取り戻させたのが、恋したルークではなく喧嘩ばかりのユニオと、自分が忘れかけていた自分自身なのは、やはりめちゃくちゃグッとくる。

QJもそうなんだけど、”人間”の範疇には収まらねぇ戦友と心を繋ぎ、見た目なんて関係ねぇ魂のぶつかり合いで希望を繋いでいくの、シンプルながら力強い”真実”の描き方だと思う。

これはキレたガタイを手に入れたNEWデスティニーちゃんもそうで、子どもたちをかばう肩の盛り上がりは、頼もしいだけでなく美しかったね…。

というわけで英雄気取りの暴徒も、救済に狂った信者も、一切合切関係なくヴォイドは殺戮を最後の街に撒き散らし、老人たちは絶望にこそ微笑む。

やっぱバオバブ様、内に秘めた濃い絶望を表に出してから異様なキャラの立ち方しだして、この最終局面にいい仕事してくれてんなぁ…。

人々が幸せに死んでいけるよう希望の勇者を捏造する、老醜…というにはあまりに思慮深く残酷なその行いは、老人ゆえの優しさと諦観に満ちてて、鶴亀監督自身が投影されたキャラなんかなぁ…などと思ったりもする。

この濃い闇、ナツ子が知らなかったところを見ると本編では描かれなかったんだろうね…。

世界の不幸すべてをもたらす魔王・ナツ子を殺した英雄と、生きる希望を狂妄の中曝け出してた連中も。

滅びこそが救いだと、信じて不和の種を世界中に撒き散らした連中も。

ヴォイドは一切合切の区別なく、命あるものを軒並み皆殺しにして、最後の街は血に塗れている。

今まで遠ざけられていたこの血なまぐさい姿は、ルークが幾度も挑み、叩き潰されてなお諦めず立ち上がってきた、この世界の現実なのだろう。

ナツ子が到来したことでしばらくの猶予を与えられていたけども、これこそが元来の姿だって感じは、確かにある。

だがしかし、真実事実現実…なんぼのもんじゃい!

超えていくんじゃソレを!

惚れた女と親友、まとめて救うべき衆生にぶっ殺されたルークの絶望は、いよいよ深い。

ここでルークが弱者が目の前殺されるまま、”勇者”の責務を投げ捨てて自分の気持ちにだけ向き合っているのが、哀しくも当然だなと感じた。

こういう自己対話を勇者の責務の奥、初恋といっしょに閉じ込めて生きてきたからこそ、ルークは過酷な戦いに耐えてもこれた。

しかし恋を知りそれを奪われ、自分が悩み傷つく”人間”だと思い知らされたら、命がけで戦うことは出来ない。

まぁ、そういうモンだろう。

同時に勇者とは程遠いクソオタクが、ルークがいたからこそ土壇場でタップを投げ捨て彼のような”勇者”に、なりもしたわけだが。

ほんっと全修。スタッフには、ルークに眩しく輝くチャーミングと、それが反転して絶望に曇るかんばせを、心魂込めて描き切ろうとする変態(褒め言葉)が間違いなくいる。

その愛情が生み出した表現は、彼がどんな地獄に身を置いているのか、何より強く伝えてくる。

でも同時にその筆は、恋に出会った晴れやかな美しさを、嘘のない眩しさで描いてもくれたのだ。

その両方が、ルーク・ブレイブハートの真実だと俺は思っているけど、彼自身は絶望だけが自分と世界の全部だと、思い込んでいる。

でもまぁ、そうなるのもしょうがねぇさ…キツいもんな、終りが見えない戦いも、勇者で在り続ける生き方も。

しかしルークが置き去りにされた現世の向こう側、モジャモジャの虚無が渦を巻く混沌の果てで、そんな男の輝きにこそ救われた者たちが、絶望を越える旅に進み出している。

このヴォイド内の旅路は、このアニメがずっと描いてきた転生を再演しつつ先取りするという、物語内部にまくりこまれたメタ構造をもっていて、大変興味深い。

ここまでの物語があったからこそ、ナツ子は孤独を超えてユニオの声を聞き、ユニオは新しい可能性を手渡した気に食わない女に向かって叫べもする。

この過去の積み重ねは、これから先起こる奇跡の予告でもあって、過去と未来は不思議な形で交錯し、お互いを照らす。

ナツ子を苛む悪夢の中、あらゆる人がかつてのナツコ自身のように、対話を拒む闇を顔面に貼っつけているのは、なかなか面白い。

それは現実で出会った生身の人間だけでなく、これから生み出される”初恋”の主役にも、べっとりと張り付く絶望だ。

ここで彼女が恨み言を行ってくるの、ナツ子がどんだけ自分が生み出す作品に責任を感じていたかの証明になってて、かなり好きだった。

人付き合いが上手くない、思い込んだら一直線のトンチキ女だが、理想も責任感も、ちゃんとあるのだ。

それにしたって、悪夢の中でも暑苦しいっすね蒼井先輩…俺アンタのこと、大好きっすよマジ。

生身の命が容赦なく粉砕され、赤い血に満ちていく”滅びゆく物語”に対して、ナツ子が飲み込まれた虚無はどっか非現実的で、ギリギリシャレになる可愛げが残っている。

ここら辺、前髪の奥に秘められた彼女本来のキャラクター性って感じもするし、転生者ゆえの特権的救済とも取れる。

ともあれこの微かな光に助けられて、ユニオは絶望の闇に囚われつつも引きちぎり、交わした約束を叶えるために他人の心の扉の前へと、自分を引っ張っていく。

ここで幼馴染の思い出をぶっ放してくるの、効きすぎて反則だと思うが、”全修。”は禁じ手なしのガチンコ勝負、王道踏破の真っ直ぐ路線である。

あんだけ救済の装置に自分を封じていたルークが、争いに満ちた世界で叶うことのない夢をもっていたのも、それを叶えたいとユニオが一緒に走ってきたのも、切なくも眩しかった。

どーも描写を読むだに、ヴォイドが襲来する以前から各国はソウルフューチャーを潰し合う戦争をやってて、人間同士でも希望の取り合いが宿命付けられてたっぽいが…。

まぁおとぎの国にも理想郷なんてもんはないってのは、”滅びゆく物語”に既に描かれたテーマではあるんだろうが、それでもなお、闇を超えて瞬く光が、人には確かに宿っている。

長く下ろした前髪の奥、そう信じたからこそナツコは必死で描き、生み出し、戦っても来た。

その行いがユニオに響いていて、そんな”ファン”の声がナツ子を絶望から拾い上げていくのは、やっぱ良いなと思う。

周りの連中が軒並み前髪下ろして襲ってくる悪夢は、他者とのコミュニケーションのない、孤独で充足した世界だ。

ナツ子自身その独善に陥りかけていたから、願掛けの前髪に呪われ他人を遠ざけてもいたわけだが、その奥にどんな想いが宿っているのか、社長はちゃんと見てくれてもいた。

そういう風に、必死に何かを生み出す人の輝きを見つめてくれる人は確かにいて、その声こそが死と安らぎを望む魂を、地獄の淵から引っ張り上げる。

カーテンの内側へ、ユニオも入っていくのだ。

あんだけ無敵の超天才様ですっ面してたナツ子が、死に至る悪夢の中で散々に罵倒され、他人の評価に揺れ動いているのは、なかなか痛ましい。

まー生まれたときから前髪お化けだったわけじゃないし、開けた感性あらばこそ”滅びゆく物語”に恋したりもしたわけだが、当たり前に他人の声を気にする自分を封じ、夢に向かってひた走るために、あえて視界を狭めもしたのだろう。

しかしその頑なな強さを剥がれてしまえば、ナツ子は一人立ち止まって影に食われるしか無い。

ひたすらに描くナツ子…ユニオがずっと見てきて、ムカつくけど惹かれたナツ子は、ナツ子一人きりでは守りきれないのだ。

「んじゃあ二人でかてばいいだろーが!」ってわけで、ユニオの叫びはナツ子のカーテンを開け、スクリーンが目の前に広がっていく。

そこに描かれるのは、がむしゃらに頑張ったけど孤独ではなかった自分自身であり、孤独にしてくれなかった嘘っぱちの作り物だ。

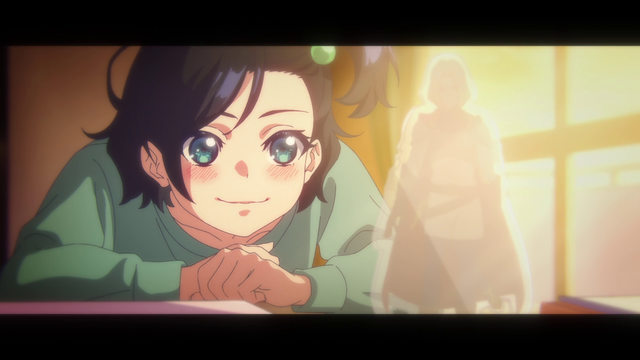

ナツ子のオタクっぷり、ルークに支えられてシコシコ描いて描いて描きまくる努力の証が、積み上がって思い出される描写は、王道だからこそ胸に迫る。

最後に自分を奮い立たせるのは、いつだって自分自身。

この描写は、この闇を抜けてルークを救う時に、ルーク自身に効いてくる気がする。

「描け!」と囁くタップの声が、ナツ子自身の原点であったと明らかになったことで、ナツ子の作画召喚術がどんどん他人を勇気づけ、守る方向にシフトしていったことにも納得がいった。

ミドリちゃんに初めて描いた絵のように、最初は前髪上げて他人のために描いてきた絵は、気づけば原点を見失い自分一人が前に出る、全部引き受けその重さに潰されてしまうものになっていった。

そういう場所から死に落ちて、だからこそ原点を思い出し未来へ進み出していく旅の中で、ナツ子は激しい戦いの中自分が何を描きたかったのかを、思い出すと同時に掴み取っていく。

クリエイターとしての再生と再会が、これまでの戦いには既に刻まれていたのだ。

かつての自分と手を繋ぎ直し、新たな未来を描き切る。

世界全部を相手取る最後の戦いに、ナツ子はユニオとともに進み出す。

その決意が果たして、生きるための全てを哀しみの源泉だと諦めてしまった、ルークを照らす光となるのか。

今更、修辞疑問は止めよう。

絶対なって欲しいし、なるに決まっているし、そう願う僕の希望を大きく超えて、最高のクライマックスとその先にある景色を、しっかり書き上げて終わってくれるだろう。

そのためにも、全てが終わりきった世界の赤と黒は、鮮明に描かなきゃねッ!

いやー…全く容赦のないアニメで、ほんと凄いっす。

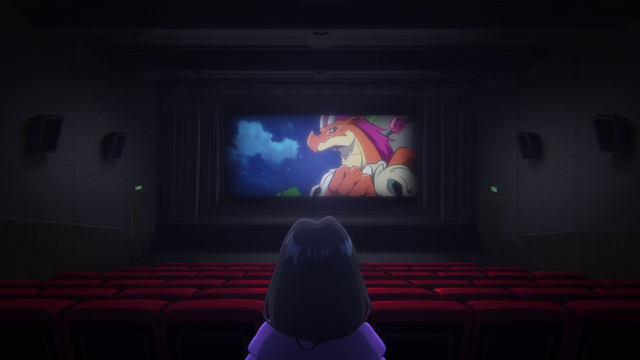

ナツ子とユニオが生きるに足りる決定的な希望を掴み取る、終点であり始点である場所が映画館なの、俺はすごく好きです。

そこから進み出していくってことは、観客席で誰かの人生を見るだけの部外者でいられなくなったって事じゃないですか。

ここで見つけさせてもらえた答えを、自分がこれから進んでいく戦いの中に証明していく、そうして生み出したものを誰かへ届けていく、クリエーターになっていくって事じゃないですか。

そういう創造=想像讃歌としてこのお話はずっとあったし、生きてる限り若い上がる虚無感に「それでも」を言える物語の強さを、信じればこその舞台設定だと思う。

というわけで、誰かの生み出したものが誰かに届き、何かを変えていける希望を荒れ狂う絶望の中強く灯す、最終話一個前でした。

描かれる破局が鮮烈であればあるほど、ルークを飲み込む絶望が抗いがたい強さを持つほど、それを超えて新たな夢を突き出す拳は、燦然と眩しく輝く。

この物語がずっと描き続けてきた、身近でありながら壮大でもある希望と絶望のダンスを、最後にしっかり刻み込む仕上がりで、大変良かったです。

この明暗の先に、ナツ子が何を見出し、何処へ進み出し、何を作り出すのか。

全ての答えとなる最終話、自分の全部で見届けます。

一話早いですが、”全修。”とても素晴らしいアニメでした。

ありがとう。