夢中さ、きみに。 第3話を見る。

不思議でチャーミングな林くんを中心にして、思春期の群像をスケッチする物語も三話目。(今回で、林くんパートは終了かな?)

パシリ…という単語で軽量化された、結構ヤダ味が濃いイジメを、あくまで学内の一風景として走り抜けていくエピソードである。

結構距離感と色合いが難しいネタだと思うが、このお話らしい軽やかさで重くなりすぎず、生っぽくイヤな実在感も交えつつ、上手く切り取ってきたな~という印象。

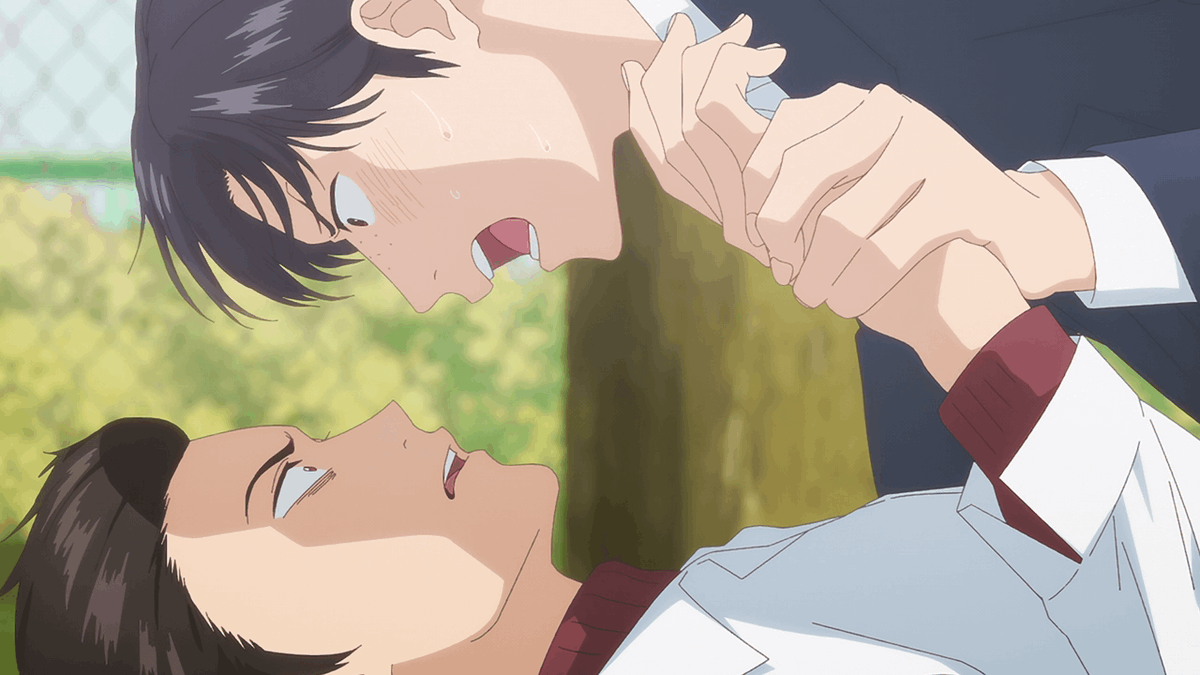

林くんのカフェオレバシャーからタイトルの意味が反転し、山田くん主役の物語として熱を得ていく逆転が、上手く効いてるからこういう感触…なのかもしれない。

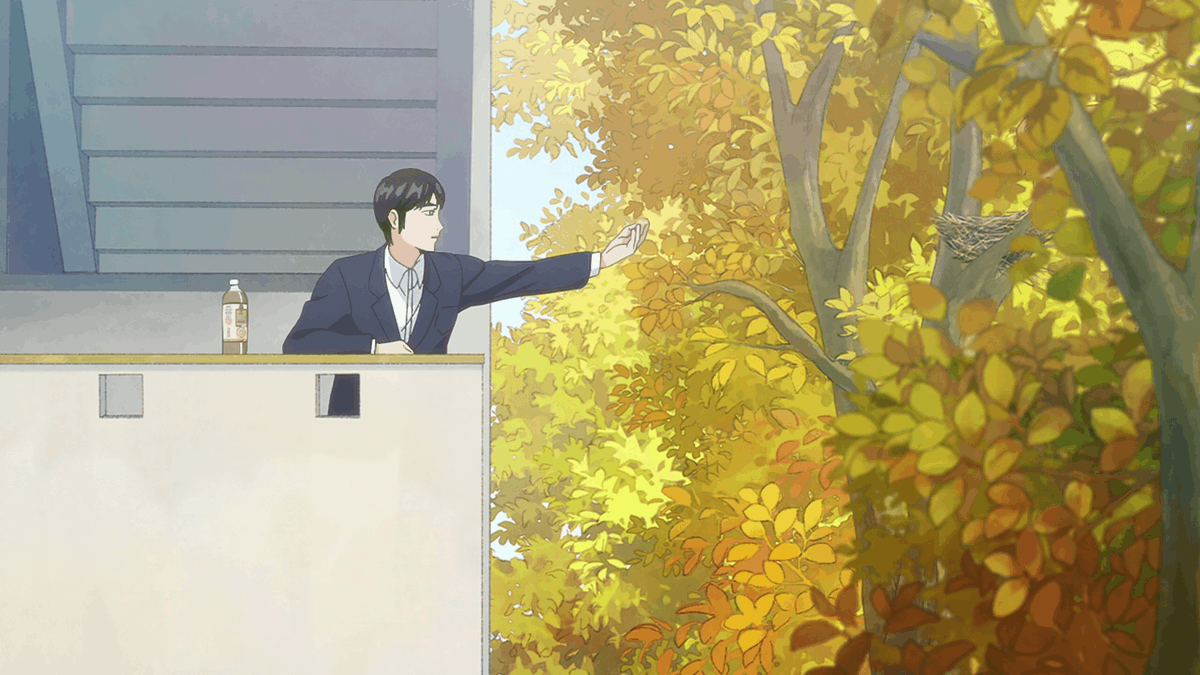

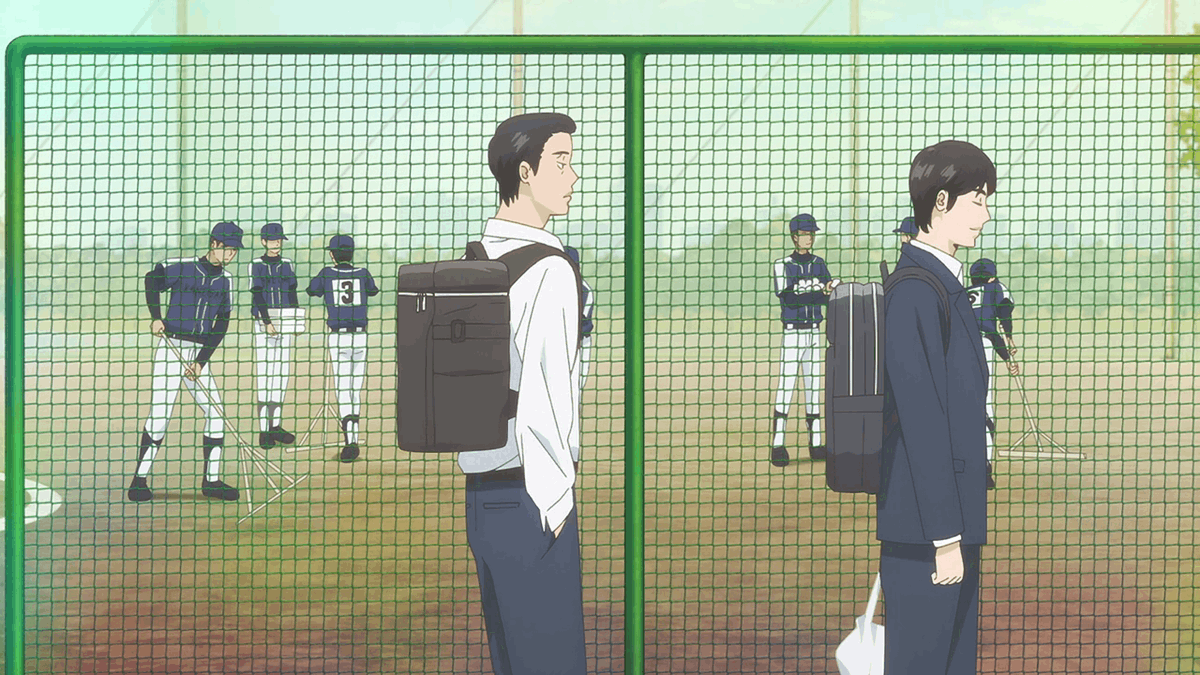

やっぱ林くんを常識の埒外に置き、思春期の妖精のごとく浮遊した距離に置くレイアウトは健在で、今回もイジメの現場から遠い場所に彼は浮いている。

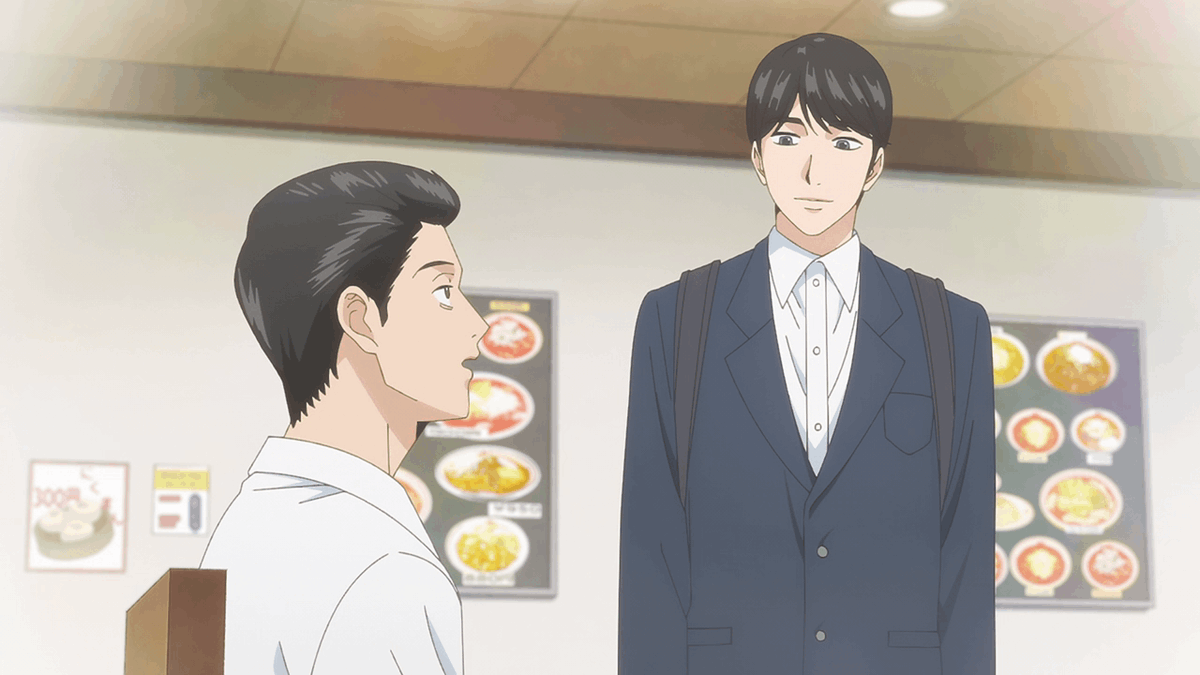

「この物語が切り取る秋の色合いが、やっぱ好きだなぁ…」などと思いつつも、この距離感で見て見ぬふりなら俺林くんのこと嫌いになっちゃう…とハラハラしていたら、カフェオレ投下という形でしっかり介入し、田中くんは自分をイヤな気持ちにさせるものを力強く押し返し、二人がお互いの顔が見える間合いまで近づいて話が終わった。

イジメ被害者の田中くんが、湿り気や暗さを抱え込まずカラッとしていたのが、この決着を助けてた印象。

この物語が切り取る青春の小さな椿事は、力んだ感動で押し通せそうなところをとぼけたユーモアでくるみ、程よく力が抜けた独自の食感を生み出している。

それは話の中心にいる林くんがまとう、なんともいえないヘンテコなムード創出しているものだし、そういう温度感で思春期を見つめたいからこそ、このお話は彼をオムニバスの真ん中に置いているのだと思う。

それは出会いや発見や交流と言った、ここまで描かれた明るい幸せだけではなく、ずっしり重たい暴力や、無邪気に奮われるそれと同じ場所に沈みかける危うさを描くときにも、失われることはない。

その軽やかな手応えが、今回捉える学園生活の陰りと明るさ。

連作の最後にこのちょっと重たい質感を持ってきたことで、林くんを中心にスケッチされた日々に不思議な陰影が差し込まれて、”そういうコト”もちゃんとある当たり前の日々として、新たな血が通った感じもあった。

ずーっととぼけて平和でかわいい物語だけを紡ぐことも出来たと思うけど、お話は今回パシリくんが空から降り注いだカフェオレに、意を決して走り出すまでを選んで、今までのトーンを揺らがすことなく切り取ってきた。

その選択と描線に、不思議な一貫性と決意を感じることが出来て、なかなか面白かった。

まぁ思春期生きてんだから、”そういうコト”もあるわいな。

妹尾くんが恐喝と暴行ぶん回す、無邪気で当たり前な空気感が妙に生っぽくて、「あるなぁ…」という気分になった。

そういうヤバさに身を置くことで、どんだけ魂がよくない形に削れていくか自覚も見識もない頃合い特有の、悪意のない粗暴さ。

そのゴリッとした感触を排除し、不可思議青春劇として物語を紡いでいく選択もあったわけだが、笑って流しきれない無邪気な毒を、この物語はスケッチすることを選ぶ。

それを微笑みながら乗り越えていく、少年の当たり前な強さも。

この爽やかな味は、妹尾くんの財布を前にした田中くんの葛藤…そこで自分を害する存在と同じに堕ちない、小さな決断が響いてる感じもある。

その暴力も善良も、日常という大きく柔らかなバブルの中に飲み込まれて、当たり前だと飲み込まれていってしまう類のものだろう。

しかしたしかにそういうモノは青春の中にあって、誰かとの出会いと決断によって背中を押されて、青年たちがこれから進んでいく道…あるいは今まさに彼らが生きている場所を、前へ前へと押し出していく。

そういう静かで、可笑しく可愛い力が彼らの中と間にあることを、微笑みながら大事にしている作品群だったなぁと思う。

この視線を、力むことのない靭やかな笑いで包みながら保つのは、力量のある筆あっての表現だとも感じる。

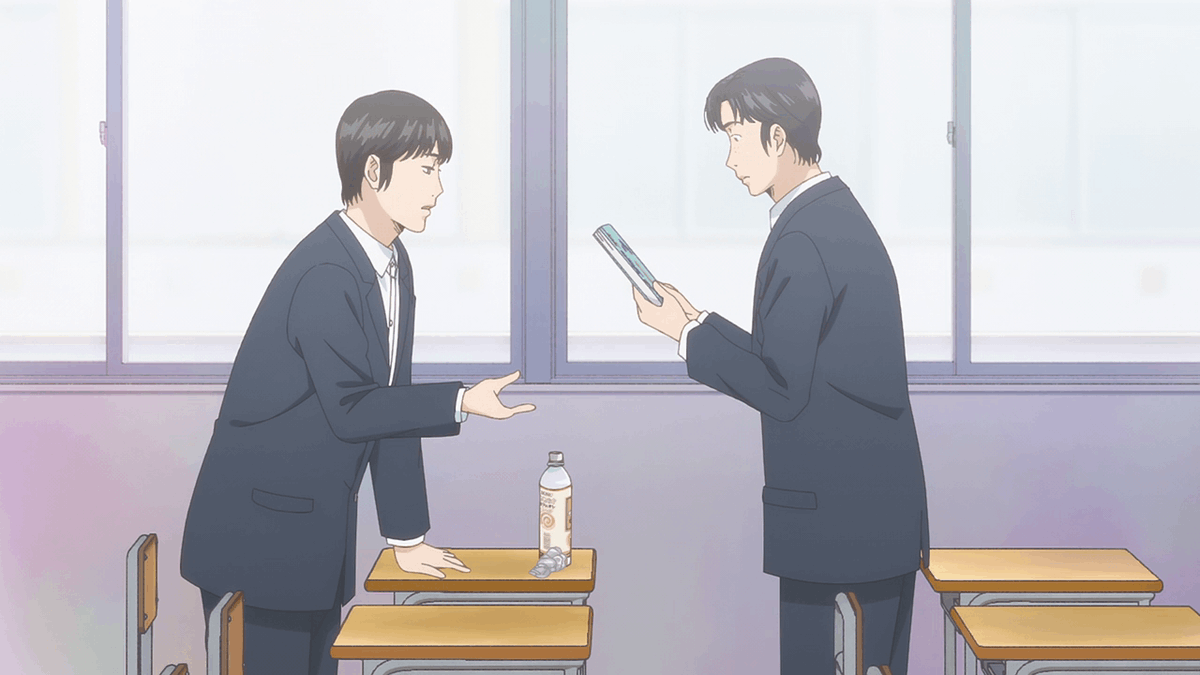

田中くんが置かれている苦境の外側に立ち、彼なりの決断を経て高い場所から地上に降りていく林くんの隣に、江間くんがずっと立っている。

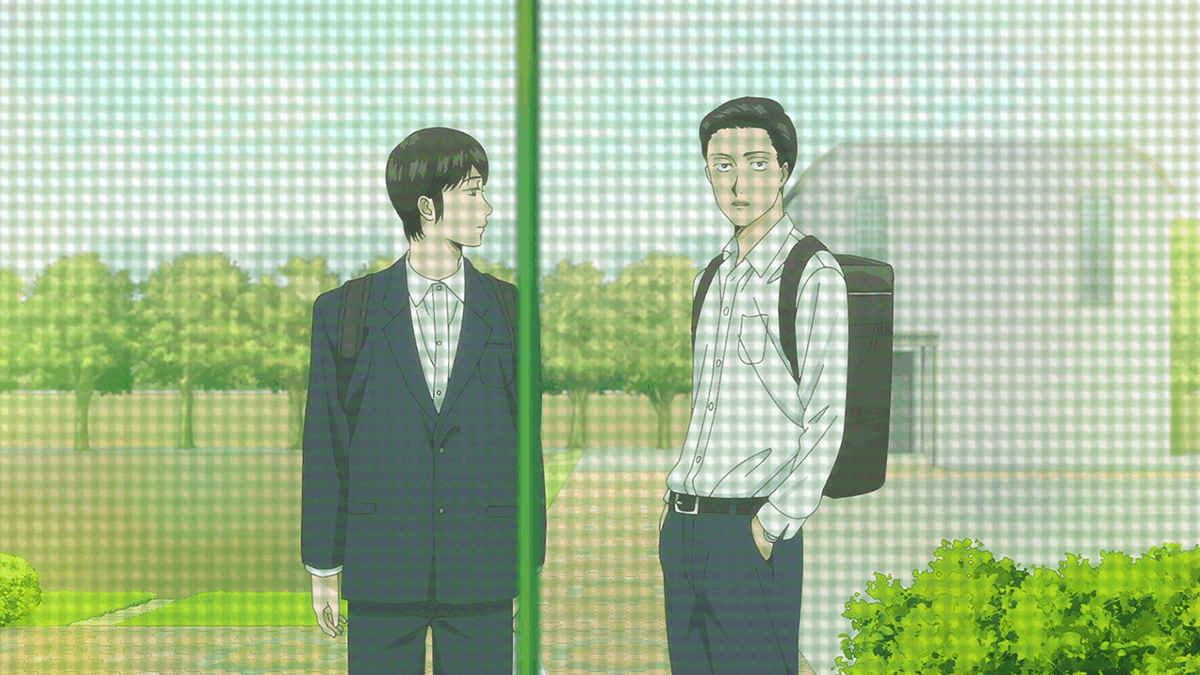

クラスから浮いたヘンテコなやつだと思いつつも、奇妙な魅力に引っ張られて離れることが出来ず、フェンスの向こう側に一緒に立ち続ける、友達の間合い。

その近さは、階段の上から暴力の現場を見降ろしている遠さと、隔たれつつ繋がっている。

だから田中くんとの捻れた距離も、カフェオレの橋をかけて縮み、二人は教室で顔を突き合わせることになる。

色んな連中と、不思議なまま繋がっていくのだ。

その体温は力むことのないオフビートで、だからこその静かで強い笑いが作品からは立ち上ってくる。

そういう低体温な引力を、あえて激しさを内包した「夢中」という言葉で表すシニカルな知性が、やっぱ作品の根本にはあるのだと思う。

例えば”カラオケ行こ!”第5話で岡くんが狂児に見せたような…あるいは狂児が岡くんの名をその肌に彫り込んだような、烈火の如き感情を描く筆だって(むしろそっちのほうがもっと)「夢中」だと思うけど、この力みのない繋がりと小さな可愛さこそが、彼らの「夢中」なのだ。

この距離感もまた「夢中」であっていいという、静かな肯定がここにはあると感じた。

そのシニカルで魅力的な逆立ちが、林くんというキャラクターの不思議なチャーミングさと呼応しているのが、作品として元気で好きだ。

エピソードを飛び越えて林くんの隣に立ち、不思議でかわいいクラスメイトに「夢中」な江間くんを観測ビーコンにして、作品全体の広がりを確かめもする、第3話でした。

林くんという軸を上手く狂言回しに使い、色んな青春がそこにあることを静かに、力むことなく描くオムニバスの最後に、そこに確かにある影をそれでも朗らかに描いてくれたことで、お話しがスケッチしてきたものにしっかり陰影が乗った感じがありました。

こういう温度でこの季節を描く筆は、凄く独特で楽しく、力強かったです。

彼らを包む秋の情景が、とても美しかったのも良かった。

次回はどんな角度から「夢中」を切り取ってくれるのか、楽しみですね。