終わるべきものが当然の決着に座礁しても、未だ季節は続く。

小市民を擬そうとあがいた少年の末路と、それとは無関係に転がる事件を追う、小市民シリーズ第15話である。

まぁ、こうなるわな。

というわけであの夏の離別から一年、世の凡人がすなる彼氏彼女を頑張ってやってあげた結果、上手くいかずにぶっ壊れた獣の片方…その始末が描かれるエピソードである。

丁寧に小鳩くんの最悪加減を積み上げてきたアニメの筆から、既に推察は出来ていた決着ではあるが、しっぺ返しというには悲惨で、最悪が最悪に噛みついて最悪の終わり方という、極めて彼ららしい終わりではあった。

もう一個の事件とカップルがどこに流れ着くかは、今回丁寧に足場を作った先…秋の破綻のその続きということになろうけど、こっちを抉る筆も相変わらず静謐で美麗で、適切で残酷であった。

人生の主役になったが如く、犯人探しに張り切る瓜野くんの主人公ッ面にクローズアップすることで、その主観からはみ出す獣のうろつきだとか、心を預けてる人たちとの遠さだとか、それに気づいていない愚かしさだとかが、否応なくあぶり出される。

巧妙に思い込みを作って、それを真実で蹴り飛ばす衝撃で駆動してる裏切りのミステリを、どう映像として成立させるのか。

やっぱ独特かつ最適なアプローチを繰り返してるアニメで、見てて楽しい。

夏に暴かれた獣の素顔を前提に、秋の物語は小佐内犯人説へと表面上誘導され、主役に擬された瓜野くんとのシンクロ率を上げるように話が転がっていく。

しかしその歩みが極めて危うく、多くのものを見落としたズタボロな旅路だということも、画面は冷酷に告げ続けている。

何しろ告げるべき情報量が多いお話し、あえて大胆にカットして余白を作ったり、あるいは描かれているものの奥に潜り込ませて意味を膨らませたり、様々な手立てで密度を上げているわけだが。

そういう精妙な凶悪さが、クライマックスを前にいよいよ牙を剥いてきた感じもある。

ヒリヒリして、とっても良い感じだ。

原作既読者として結末を知ってしまっている立場なので、僕の焦点はアニメがどう視聴者を惹きつけ、騙し、引っ掻き回すかに寄る。

底意地の悪いミスリード、絶妙なひっそり加減で真実を呟く画面に驚嘆しつつ、ここまで(そしてここからも)楽しく見せてもらっているが、この悪辣が登場人物の心象と、しっかり重なり合ってるのが良いところだなと思う。

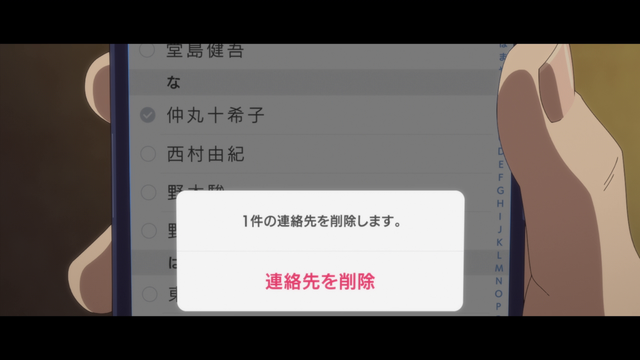

今回仲丸さんに告げられたように、小鳩くんは最悪だ。

次回明かされるように、もう一人の獣たる小佐内さんもまた最悪で、だからこそお似合いで釣り合い取れてる…と解るまでの、無様で必死な一年間。

甘い恋のシロップに浸かって、普通のなまくらになろうと頑張った一年間。

それが無駄も無駄だったと思い知り、だからこそ無駄じゃなかったと結論付けて前へ進む、ひどくデコボコした青春の道行き。

獣道に巻き込まれた凡人たちにはご愁傷さまだが、耐え難いほど痛く思い知らなければ、何かを諦めることすら難しいボケカス共には、回り道も必要なのだ。

ともすれば前向きな印象になってしまうけど、最悪三股女と冷血ロボット人間の一年間が、「色々あった青春」で回収しきれない生っぽい最悪に満ちていたことも、このアニメはしっかり書いてきた。

探偵小説の、主役に選ばれた。

青春小説の、真ん中に立った。

そんなことは、獣に付いて離れない最悪を塗りつぶしてはくれない。

いかにも普通そうだから仮の番に選んだ人間も、愚かしさや身勝手を大量に含んだ別種の獣で、それぞれの最悪を青春に刻んで、優しくない思春期を歩いている。

火星から遠く見つめた青い星が、別に楽園でもなく居住可能地域でもなかったと思い知らされて、なお事件は続き名探偵の出番はこれからだ。

小鳩くんはずっとそういう場所に立っていたし、そんな事実は爽やかな恋程度では麻酔されなかったし、否応なくそういう場所に立ち続けてしまう。

そんな事実を思い知らされる、離別からの一年間である。

ひどく苦いし、思春期の当たり前だとも言える。

幾重にもこの苦さを折り返して、前に進んでいくのが人の歩みなのだろう。

このままならなさと難しさを、思い知らされたからこそ身を潜めていた獣達に比して、何者かであろうと当たり前にあがいた瓜野くんの旅は、思慮と分別にあまりに欠けている。

その危ういギャロップがどこに崩れ落ちていくのか、この残酷で美しいアニメが描く瞬間が今からひどく楽しみであるけど、まぁ容赦はないのだろう。

彼に欠けている部分、特別であることに酔っ払って見落とした謎は、中学時代の狐と狼が既に食わされた苦い餌であり、これを嗅ぎ分け遠ざけるからこそ、彼らは(知る以外何もなし得ない)名探偵たりうる。

でも知っていることが、人として何かを満たすとも限らない。

次回描かれるだろう名探偵・瓜野くんの殺し方は、物語の真ん中に残り続ける知恵ある獣に何があるかを、逆位相から補足する。

それが人間としての正解なんかじゃないことは、今回あまりにも最悪な恋の終わりで明白だ。

みんながみんな最悪だった、瑞々しい恋に満ちた人間ごっこの果て、そこに行き着くしかない獣たちの畢竟。

次回描かれる秋の終わりが、どう事件を畳んでどうこの一年を締めくくるのか、僕は本当に楽しみだ。

事件が終わっても青春は続き、傷だらけの最悪だろうと己をやめることは出来ず、そのどうしようもなさ故に獣たちは無駄なあがきをし続ける。

そこにある無様な美しさを、このアニメはちゃんとと見てると感じるから、僕はこの”アニメ化”がとても好きだ。

というわけで、友情も恋愛も真っ直ぐ素直な形を取らない、意地の悪いこのアニメ。

窓越し屈折した画角が今回は頻発し、終わりを孕んだ関係性を丁寧に照らしていく。

いやもうほんっとう、出てくる連中みーんな窓ガラス越しにぼやけて、窓枠の垂直線に隔たれた距離感で画面に映り続けてて、その徹底にビリビリ来た。

つまりまぁ、全部ウソでダメだったって話だ。

甘く己の毒を中和してくれると願った凡人との恋も、それを通じて頑張った人間ごっこも、自分を特別にしてくれるかもしれない探偵ごっこも、全部絶対の答えなんかじゃあない。

全ては透明な皮一枚隔ててどこまでも…火星と地球の距離くらいに遠く、あるべき人間の姿やら青春の正解には手が届かず、それを思い知ってなお、物語は終わってくれない。

立ち上がれないくらい深く刻まれた、手痛い教訓を残して勝手に続く人生の中で、カメラが切り取らなくなっても最悪女やクソバカ男の人生は、どっかへ勝手に転がっていく。

謎が解かれたからといって、それが決定的に何かを前へ押し出したりはしない、ある意味アンチ・ミステリな物語が、どういう画角で世界を睨んでいるのか。

よく解る、窓ガラス越しの青春群像だと思う。

台風色の疑念を宿した小佐内さんと瓜野くんも、凶暴な色合いの夕焼けに染まった教室、最悪な別れ話を突きつけあう仲丸さんと小鳩くんも。

あるいは常にため息まじり、最悪の中の次善としていけ好かない名探偵の知恵に頼る堂島くんも、そんな彼の心配を全く理解しないまま裸の王様やってきた瓜野くんの王国も。

全部、ストレートでダイレクトな間違いのなさを、絶対に宿さない。

何かが間に挟まって、望まぬまま歪んで、見落とし諦めそうなるしかない、最悪な青春の生きた姿が、そこには切り取られている。

自分たちが積み上げてきたものに嘘がなくて、それは凄く良いな、と僕は思う。

一年六話続いた秋の物語が終幕するにあたって、この不鮮明で不自由な牢獄が情け容赦なく、登場人物全員を飲み込むのは、フェアでいい。

最悪加減の詳細は個別に違えど、出てきた連中軒並みイヤ~~な奴らで、気持ちの良い正しさなんて背負えるのは…まぁ堂島くんくらいか。

彼も真っ当さを間近に浴びつつ、後輩は自分が見つけた(気になった)真実で世界に己を打ち立てるべく突っ走り、獣たちはその生き方を鏡に自分を正す気には、どうしてもなれない。

自分だけが謎を解ける特別さ、人を操れる気持ちよさから逃げれないまま、大して人を幸せにしない謎解きに夢中に溺れていく。

積み重なる窓ガラスは、最悪に終わってなお解き放たれるべき場所を見つけられない、自意識たちの牢獄でもあるのだろう。

この桎梏は、いかにも爽やかな友情のごとく偽装された藤棚の語らいにも、長く伸びている。

氷谷くんとの語らいは爽やかな晴天の下、何も覆うところなく描かれているようでいて、(これまでそうであったように)間に柱が挟まり、点には藤が幾重にも絡みついた格子がある。

瓜野くんはもちろん、このセッティングに刻まれた複雑な暗号を読めず、自分が見たい幸せな青春を見て取る。

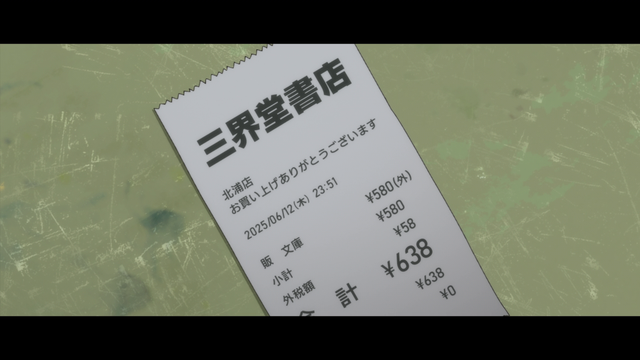

恋人が置いていったレシートに、自分だけが見つけら得れる真実を捕まえるのと、同じように。

あるがままの事実を、バイアス抜きに見るには結構な自制と訓練が必要だという、名探偵が学び取ってる教訓。

自分が見ている、あまりに都合のいい符合が偶然…あるいは悪意に導かれてはいないかと、立ち止まって考え打ち捨てる慎重さを、瓜野くんは持たない。

「持ちなよ?」と幾度も釘を差して、瓜野くんの頭を良くしてあげようとした小佐内さんの忠告を、鼻持ちならない上から目線だと跳ね除けてしまう青さが、彼の性根だ。

まぁ当の小佐内さんも、その都合の良さに死ぬほど痛い目見たからこそ、人を偽装するために必要な慎重さを、そこから学び取ったわけだけど。

そしてそこで人間を人間の形にしてくれる、謙虚さを真実の意味合いで学び取れなかったから、一年かけてこうなってんだけども。

まぁ、こうなるしかないわな。

瓜野くんを導き絡め取る、獣たちの罠。

その相互作用がどこに行き着くかも、次回決着に描かれるんだろうけど、こうして内面のモノローグをかなり削ったアニメの筆でなぞられてみると、凄く客観的で…ある意味冷たい視線で見れるなぁと感じる。

もちろん彼が踊った舞台のからくりを、既に知っている立場だからこその客観であり冷感だとは思うけども。

画面の中に今後の展開のヒントをねじ込み、生まれる展開への裏切りと納得を製造しなければいけないアニメの作りが、彼らが泳ぐ青春の体温と、それを皮肉な視線で見つめる怜悧を、ストイックに積み上げているかれあ、生まれる感慨だとも思う。

瓜野くんが何を見つけ(つまりは、何を見落としているのか)を主観で描き続ける筆致は、彼を秋の主役に押し上げていく。

それは謎を解くことで何者かになれるかもしれないという、彼の淡い期待と野心を身近に感じさせるけども、それに冷水ぶっかけるヤバさも、同じくらいの質量で画面内に同居し続ける。

小佐内ゆきが夏に見せた、獣の牙を既に知ってしまっている身としては、瓜野くんの彼女へのナメと敬意のなさがどんだけ致命的か、容易に想像できてしまうし。

スイーツと同じくらい好きな知的な会話を、全くリレーできない愚鈍さも、意地悪く的確に活写され続けてきた。

だからまぁ、転落は必然へと収まっていくだろう。

ここら辺の「まぁ…ねぇ…」感は、当然の破綻に至ったもう一人の恋人たちにも、色濃く臭う。

不誠実な態度で恋のドキドキ、自分が特別に思われている実感だけを盗もうとした仲丸さんもまぁ最悪なんだが、彼女の指弾と推理は全くもってその通りで、こんだけのこと言われてもなお、小鳩くんは微笑み以外の仮面を付けれない。

名前も知らぬまま適当に、「まぁこれでいいか」で選んだ恋人というシロップに、賢い頭捻り回して作り上げた仮面で、向き合い続けた一年間。

当然、魂の奥底まで染みた最悪を追い出す魔法はかかることもなく、二人は終わっていく。

すがるように恋人を睨んだ仲丸さんの”人間らしい”表情を、小鳩くんはどうしてもミラーリング出来ない。

頭でどんだけ解ったつもりでも、人間一人一人に体温と尊厳があって、上から情報を掠め取って賢く振る舞うだけじゃない、けして解けない謎に体当りすることでしか、たどり着けない場所には進み出せない。

そのままならなさを、小鳩常悟朗はどう感じているのか。

語らず描かないことが、むしろ彼の現実を的確にスケッチしていて、大変良かった。

主人公を蔑する仲丸さんのほうが、心を寄せやすいこの描き方こそが、狐がどれだけ人間になろうとして、どうしてもなれないどん詰まりを語っていると思う。

このシーン、常に仲丸さんが光の側に立ち続け、小鳩くんが影に入る構図が良いなぁ、と思う。

褒められたもんじゃないが揺らぐ感情と人間らしさを宿した、仲丸さんの”普通”がどんだけ詰め寄っても、小鳩くんは自分を飲み込む影から出れないし、微笑みの仮面は剥がせない。

理解不能なロボット人間なりに、色んな苦悩や苦労があったわけだが、そこに回り込んで理解を示してくれる優しさも賢さもないから、仲丸さんとはこの距離感だ。

そんな彼女が身を置いている光も、ピカピカ眩しい完璧な透明度なんぞなく、内乱の予感をしっかり孕んで、どこか不気味なままだ。

人間のハラワタは、そういう色と匂いをしているのだろう。

どうあがいても他人の感情に寄り添えず、トマトの謎解きを優先して心を揺らさない小鳩くんは、何かと「人間が書けていない」と避難されがちなミステリ…それを愛好し作り上げる側になったマニアの、後ろめたさを凝集している感じもある。

どうあがいてもミステリに惹かれ、ミステリであることしか出来ない智慧の獣として、当然の痛みに引き裂かれつつ、一体どこへ行くべきなのか。

少年が己の在り方を探し求めるジュブナイルとして、尋常ならざる生臭さと悪趣味を美麗な外装の奥、しっかり漂わせるこの物語は、けして読者を安心させない。

最悪な主人公は最悪なまま、恋が終わっても事件を追うのだ。

そしてそういう、上手く人間になれないどうしようもなさに嘘をつかないことで、極めてめんどくさい迂回路を辿った上で「人間を書こう」とあがいているお話しなのかなと、僕は思っている。

そのめんどくさい身じろぎが、とにかく好きなのだ。

そしてもう一人の名探偵気取りも、火炎のど真ん中に飛び込むことなく、決戦の夏に眼光を鋭くする。

それが人間の最悪が渦巻く獣の森を、生き抜くだけの怜悧を宿していないことは、皆さん既にご存知かと思う。

薄暗い影の中、たった一人小さな光に照らされて、面白くもない事実を睨みつけて事件を噛み砕く、寂しい人間失格なスタイル。

そういうものを、瓜野くんが持たず甘い期待に酔っ払ってる様を、このアニメは凄く残酷に、的確に積み上げても来た。

まぁ、最悪の青春ミステリの主役張るだけの、器じゃないって話さ…。

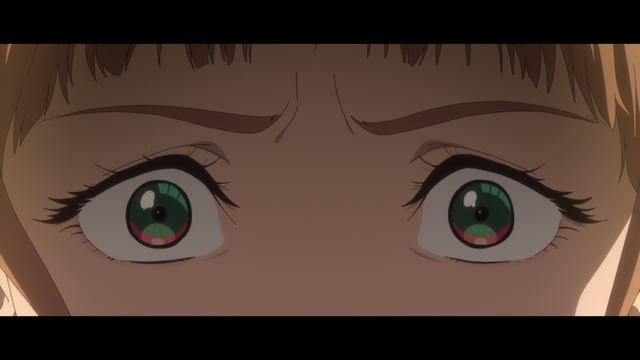

ボンクラ引き連れて夏の勝負に挑む瓜野くんの、確信に満ちた瞳がクローズアップで描かれるほどに、極めて慎重に的確に、知恵者だけが共有できる推理空間に幾度も潜りながら、小鳩くんと堂島くんが事件を追い詰めて来た足取りの寂しさが、より暗く際立つ。

彼らは友達じゃないし、真実をえぐり出しても何者かになれるわけじゃない。

そんな風に世界が回っていないことも、自分たちを特別さに酔わせてくれる危うさを醒ます、マトモな横槍が極めて正しいことも、良く知っている。

それでもなお、もう学生のシャレで済まない所まで延焼している事件を、終わらせるためには一人きり、夜に進み出すしかないことも。

唯一真相を睨むものとして、あるいはそんな名探偵に解決を依頼した相棒として、自分たちを特別な存在だと自惚れても良さそうな、小鳩くんと堂島くん。

彼らはとても寂しく一人きりの二人として、勝負の夜に描かれている。

その冷たい手触りは、新聞部の狭い玉座で自分を特別だと思い込み、血湧き肉躍る冒険へと挑む瓜野くんの愚かしさを、静かに冷やす。

「こっちが本当なんだよ」と、黙って告げる残酷さが、美しく灯っている。

その冷酷な対比が、どこにも行き着かない鬱屈を別れ話の後にも引きずり、人間になり得ない狐な己を持て余しながら、それでも夜に立つ名探偵の姿に、心地よく匂った。

そんな風に、小鳩常悟朗の抱えた最悪とままならなさ、それでも続いてしまう物語と探偵の性を、美麗に抉り出すエピソードでした。

まぁ、彼はこういう人間なのです。

どんだけ人間のふりを頑張ってみても、他人が当たり前に抱えてる傷と体温に寄り添えず、高度な知性だけを割り符に特別面白い相手だけを、自分の同種だと思ってしまう、傲慢で優しくない少年だ。

それでも人に憧れ、小市民を演じ恋に飛び込み、当然全部に失敗していく。

それでも謎の引力に惹かれ、あるいはちょっとの正しさ、人間らしさに引き寄せられて、暗い謎に小さな光をともし、一人夜に立つ。

そういう男が、どこにたどり着くのか。

もう一人夜を歩く獣と、どういう風にもう一度、道を混じり合わせるのか。

次回も楽しみ。