見る/見られる、語る/語りかけられる。

聞き届け/言葉を返す。

音なき身体言語の自由さに惹かれたはずが、付きまとう誰かの視線と自意識の鎖。

木石ならぬ人間だからこその難しさを、引きちぎるための悪戦苦闘を追う、ワンダンス第2話である。

男女比95:5の完全アウェーに飛び込み、ガチガチに体を固めつつ自分なり音を聞き、体を動かす。

ダンスと出会ってしまったカボくんの地道な努力を、彼が受け入れられる他者であるワンダちゃんの眩しさと混ぜ合わせながら描くエピソードとなった。

柔らかな態度でダンス部を主導しつつ、当人が気付いていない初心者の特長に目をやってる恩ちゃん部長の凄みには、まだ気付けないカボくんであった。

カボくんの吃音が周りを見すぎ、聞きすぎ、何かを語りたがり過ぎているからこそ生まれるものだということは、前回しっかり描かれた。

ダンス部に足を運び、疑問と緊張まみれの初心者なりに体を動かす中で、その過剰な感受性が武器になりうることが、だんだんと見えてくる。

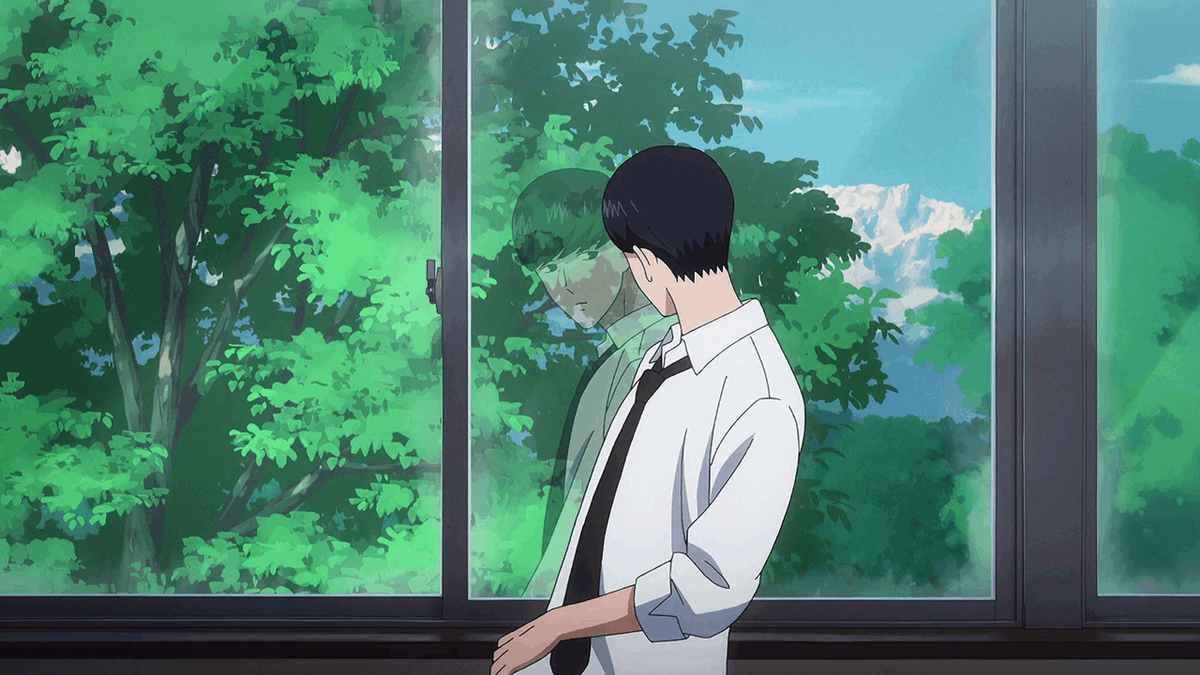

音をしっかり聞いてニュアンスを取り、自分がその身体でどう”喋っている”かを、一人きり鏡に向き合う時カボくんは先鋭化させていく。

それは結構非凡な才能で、フリーを嫌がる経験者たちにはない個性になりうる。

…んだが、カボくん自身はそういう特殊性になかなか気づけず、無明の中で一人もがいている。

少なくとも、これまではそういう状況だった。

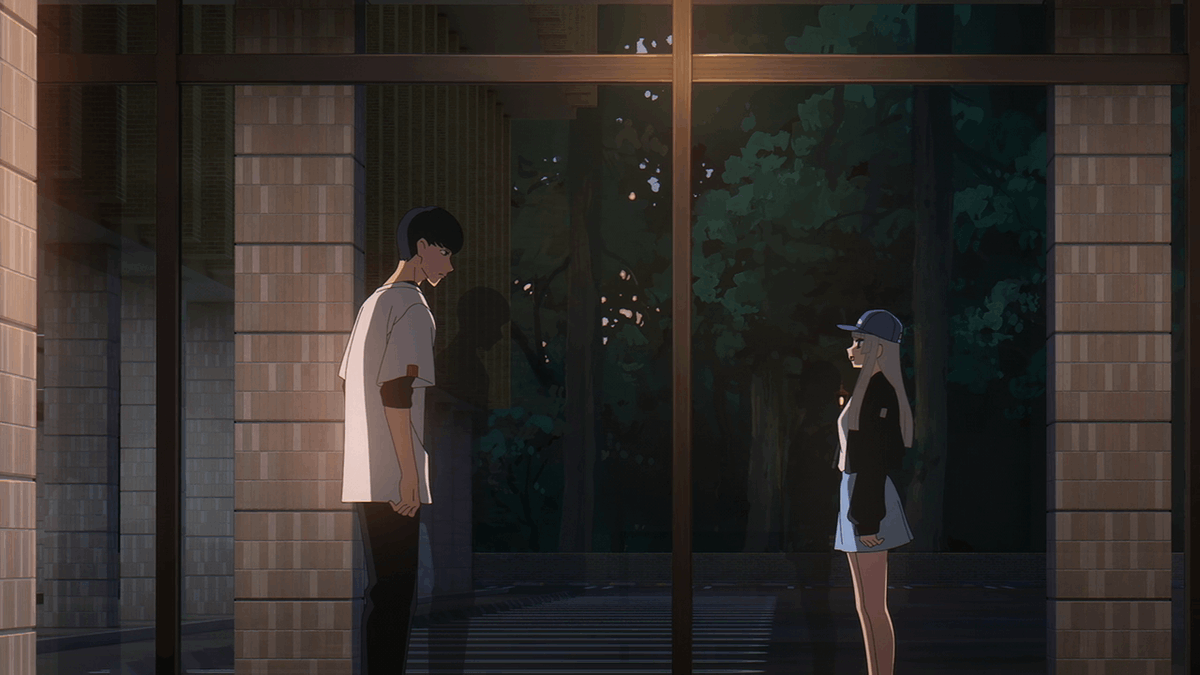

しかし出会ったときから目を奪われ、憧れとして追い続けるワンダちゃんを鏡にすることで、カボくんは自分に何が出来るのか、だんだん掴んでいく。

ワンダちゃんもそうやって縋るカボくんを置き去りにせず、彼が見えていない自己像を照らし、捕まえて視野を狭めてくれる。

見え過ぎ、聞こえすぎてしまうことが鎖になるのなら、私だけを見て踊れば良い。

一見独善とナルシシズムが匂う言葉だが、ひたすら無心に踊れるワンダちゃんから出てくると、相手をよく見た優しさから出ていることが判る。

そういう人と出会い、ダンスで繋がれているのは、過剰な感受性に振り回されてきた青年にとってラッキーだなと感じる。

音を聞ける感受性以外にも、ストイックに努力し工夫できる才能もカボくんにはある。

ホトが振り回したフツーなヤバさを跳ね除け、ダンスに向かって突っ走ったように見えても、バスケに費やしていた時間が培ってくれた感性が、カボくん独自の踊りに繋がってもいる。

まだまだぎこちないけど、たった一つカボくんだけが綴れる言葉が彼の中には眠っていて、しかしそこにたどり着くには一人きりでは難しい。

孤独に深く沈み込むと同時に、そこで見つけた自分を広く解き放つ。

カボくんが出会った「喋らなくていい言葉」は、ともすればフツーに喋るより難しく、だからこそ自分だけの語彙を身体に喋らせることが出来る。

自分でいいと思えたことを信じてやり続けるのと同じくらい、誰かが見つけてくれた未発見の良さを取り込むことがそこでは大事で、カボくんは自己と他者、考えることと聞くことの難しいバランスを、踊りに夢中になりつつ探っていくことになる。

その探求が、なかなか上手く回ってくれず他人と繋がる障害にもなる個性と、どう向き合っていくかの助けにもなるだろう。

上手く踊れるようになって、吃音を”倒して”ハッピーエンド…というより、吃音である自分が他者性の海原の何処にいて、何を求めているかを知ること、それを踊りで語ることを、遠い目標に据えての旅である。

この内省に、内山くんの抑えた芝居がよく刺さる。

その旅は周りを伺わず、ひたすら自分の願いに素直なダンスの妖精がいればこそ成り立つ。

今はカボくんに与えてばかりのワンダちゃんに、何かを手渡し返せるだけのダンサーになることも、こっから本格始動するカボくんの旅路の大事な目標だ。

一方的に追いすがり、与えられて見つけるだけのアンフェアな関係では、瑞々しいはずの青春もいつか膿んで腐っていくだろう。(その不健全な難しさも、青春の醍醐味ではあるんだけど)

幸いカボくんには豊かな(豊か過ぎる)感受性と、それをフィジカルで独特な表現に変える個性があるわけで、シコシコ修行に励む中で、自分だけの言葉を手渡し、恩返しするチャンスもあるだろう。

つーかそうならなきゃ、ワンダちゃんの人間としての顔も、良く見えないしね。

そこら辺は先の話として、出会いを終えた後も続く日常の中、ダンスと出会ってしまった青年は夢中になって自分を踊らせる。

ごぽりと息苦しい深海に囚われつつ、一人きり鏡の中の自分に向き合って、ダンサーとしてハラを固めた自己像を探っていく。

キョロキョロ周りを見渡して、自分を縛る視線の鎖が無いことを確認してから、窓ガラスの鏡にレッスン頑張る姿は、とても良かった。

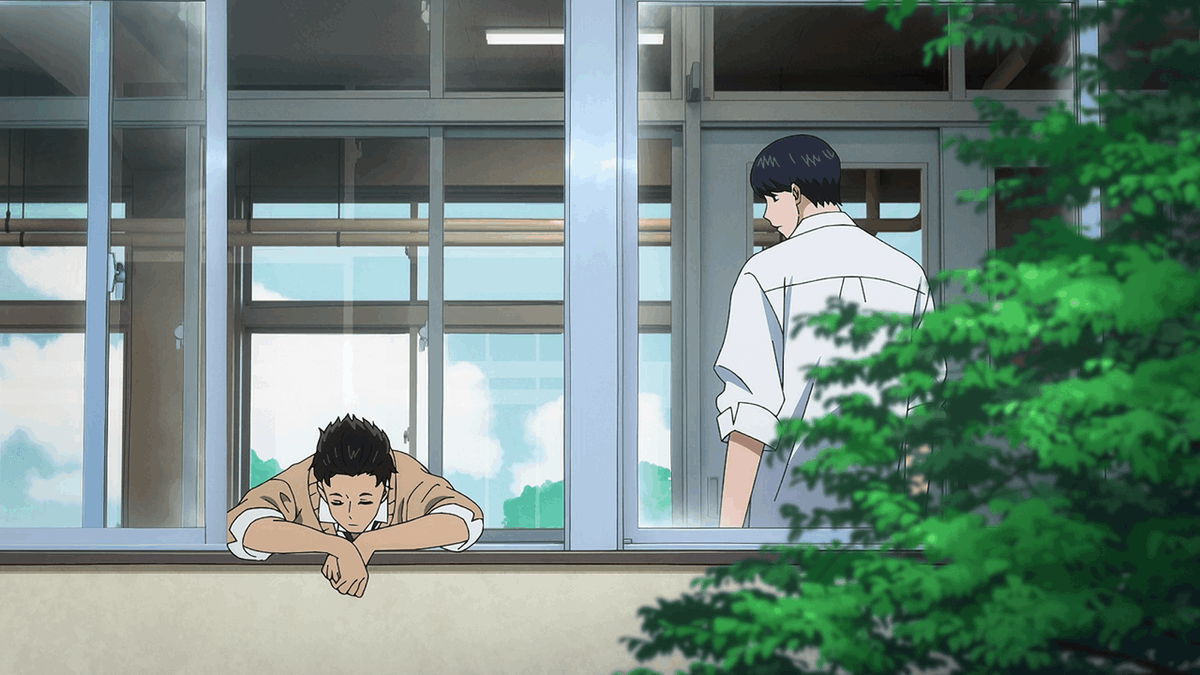

そんなダチの変化に、ちょっとぎこちない姿勢でホトが近づいてくれるのも。

迸る熱さで道が隔たれたように見えても、全然修復可能な柔軟性が彼らの青春にはあって、その自然な柔らかさが俺は好きだ。

女社会の異物として、ただでさえ苦手な誰かからの視線を否応なく意識せざるを得ない状況に折れず、カボくんはシコシコ地道なトレーニングに励む。

誰かの視線がない孤独の中で、彼は自分の体がどう動くかを確認し、未知なる身体と語り合う。

ホトと一緒にボールを追った経験が、拍を取る感覚に繋がっている描写でもそうだけど、カボくんは内面的な身体感覚を鋭敏に言語化して、一瞬のひらめきではなく再利用可能な技術に変えていく能力が高い。

センスとスキル両方が必要な、身体表現競技に挑むには、かなりの強みと言えるだろう。

そうやって自分の体と会話するのが、苦にならない青年でもあるわな。

この内的対話が外に発音されるとき、ギシギシ軋んでしまうのがカボくんの難しさでもある。

音声では意図してないノイズが乗ってしまう想いを、ダンスという言葉なら自由に伝えられると憧れて始めたわけだが、当然そこには個別の難しさがあり、初心者の身体はなかなか思い通りには動かない。

だが汗一つかくごとに、確かに何かを見つけてダンスの語彙を増やせた実感があればこそ、カボくんは馴染のない技術体系に己を投げ込み、夢中になっていく。

ここら辺の前のめりな感じが、寡黙で朴訥な青年が思いの外体温高い描写に芯を入れていて、なかなか面白かった。

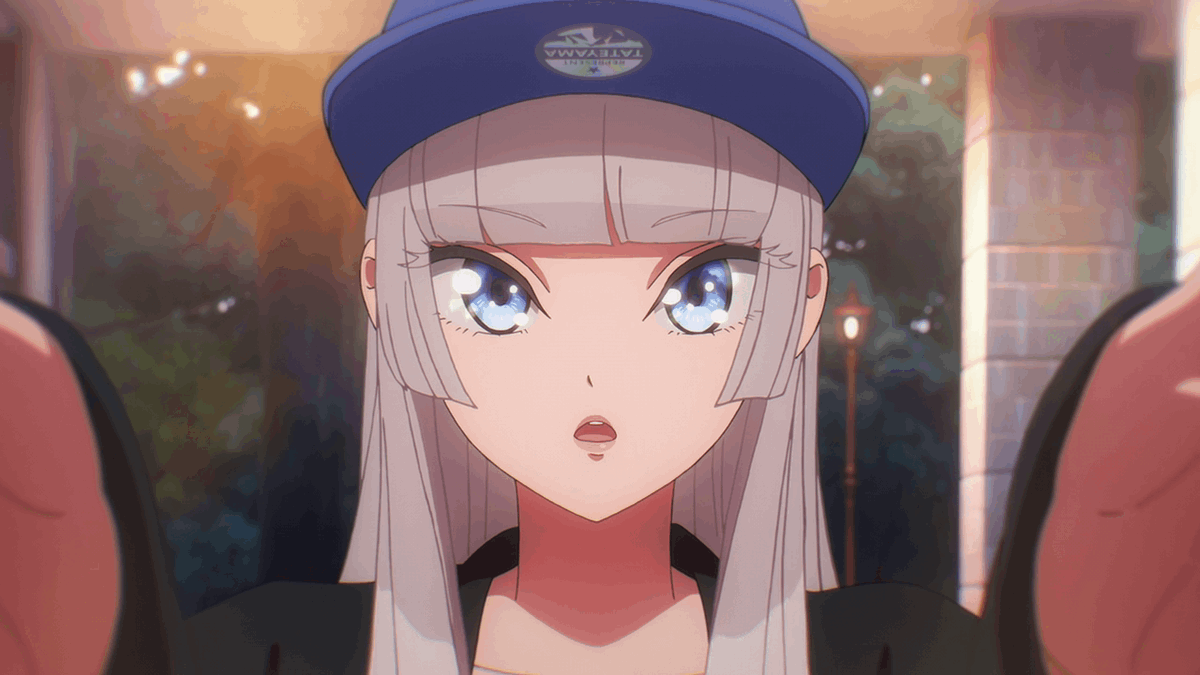

後にワンダちゃんが見つける、言いたいことが身体の中に詰まっていて、でも言葉にならない苦しさ。

ダンスという大系、己の身体、流れる音楽を感覚しながら汗を流す時間は、それを飛び越えさせてくれる身体言語を、確かにカボくんの中に積み上げていく。

そうやって自分だけの辞書を編み上げていく喜びが、カボくんを突き動かしている爽やかな快楽が、抑えめなトーンの中で元気だったのは良かったと思う。

周囲の人にはなかなか解られにくいんだろうけど、ダンスと出会って汗を流す日々は、とても楽しいはずだ。

やっぱなー…ホトがそれを解ってくれてる感じで、ぎこちなく距離探り探り近づいてくる姿が好きだ。

カボくんは瞳を閉じて外界を遮断し、音を浴びる時に上手く…あるいは自分らしく踊れる。

その特異なセンスを恩ちゃん部長は既にちゃんと見ていて、アドバイスで縛り付けず自由に羽ばたくのを見守る余裕もある。

こういう人が”部長”だったのは、ワンダちゃんと出会えたのと同じくらいのラッキーなのだが、ダンスと出会ってしまった自分、その視線の先にある妖精に夢中なカボくんは、まだそこに目を開けれない。

でも感性が鋭く、他人が自分にしてくれていることに敏感な青年なら、ちゃんと告げるべき言葉を告げ返せると思う。

そのための言葉を、今必死に身につけつつあるわけだ。

カボくんは根暗なダサ坊ってわけではなく、好みの音楽や拍子があり、それにどう乗っかればいいのかを考える頭もある。

周りの目を気にしている時は、どう踊るのが「正しい」のかを過剰に考えすぎてしまうけど、自分だけのセンスとフィジカルに向き合った時は、どう踊るのが「気持ちいい」かに潜れる。

この自己洞察力と感性は、一般的に認識されてる「ダンスっぽさ」とは真逆に見えて、舞踏という表現の心臓なんだと思う。

自分の外側に流れている音を聞き、それが自分の中でどう響くか、どういう動きとして語りかけたいのかを、体を動かしながら確かめていく行為は、身体的であると同時に思弁的だ。

同時に自分が今まさに高鳴らせている心臓が、どういう機序で動いてるのか自覚できていない難しさも、カボくんに深く突き刺さっている。

ワンダちゃんに言われるまで、多分彼は自分に伝えたいことが沢山あって、それが言葉にならないから苦しいということに、思い至ってなかったと思う。

それを言葉にして伝えてくれる、かけがえない鏡と出会えたことは、彼を深く暗い海から引っ張り上げて、自由に羽ばたける空へと連れて行く…のか?

ワンダちゃんと一緒に、スキルを磨き感性を豊かにする修行を頑張る中で、カボくんはもっと自分らしい自分へと、己を解き放っていくのだろう。

そんな旅の仲間として、「私だけを見なよ」とほっぺた掴んで語りかけてくれるワンダちゃんは、優しいし強いなぁと思う。

カボくんが彼女に救いを見出したのと、釣り合う重さなのかは判らんけども、彼女なりカボくんに期待し受け取るものがあってこそ、ここまでしてくれるのだろう。

それがどんな形をしているかも、「ダンサーである自分」を世界に解き放つ覚悟を固めつつある青年たちは、踊りながら探っていく。

何をするにしても体を動かし、体に聞き、体に喋らせながらのフィジカルな足取りは、ダンスという身体表現に出会ってしまった青年たちに相応しくて好きだ。

俺は花木という主人公のネーミングは、本当に面白いなと思う。

花も木も喋らないと一般的には思われているけど、生け花が生業の一環である自分の感覚としては、彼らはとても良く喋る。

季節のこと、自分が育ってきた必死さ、命がそこにある手触りを、鋏で断ち切り花器に生ける中で、確かに聞き届ける感触があるのだ。

この花木の豊かな言葉は、多分聞こうと耳を開けている人にしか届かない声で、でも開け放ってみると極めて雄弁で豊かだ。

カボくんも、そういう音にならない言葉を常に発している。

自分自身聞き届けられなかった声を、周りを気にしていない自由人は、しっかり聞き届けて手を伸ばしたのだ。

ワンダちゃんが花木の無声を聞き届けたからこそ、カボくんは実はお喋りな自分を見つけられた。

そんな自分を解き放つのに、周りの視線が気になるというのなら、狭く深くたった一つ、自分だけを見つめて踊れば良い。

そうやって、不自由で不器用な青年がもっと自分らしく生きるための処方箋を、ぎゅっと手渡してくれる人は、偉いし凄いなぁと思う。

空気読めてない不思議ちゃんのようでいて、ワンダちゃんもよく聞き語りかけれる人よね…。

そんなふうにお互い向き合いながら、彼らは自分だけの表現を、身体の言葉を探していく。

そんな自己探求が、”大会”という社会活動と繋がるのが部活ってもんだが…さてどうなるか。