陸と海、生と死、感情と論理。

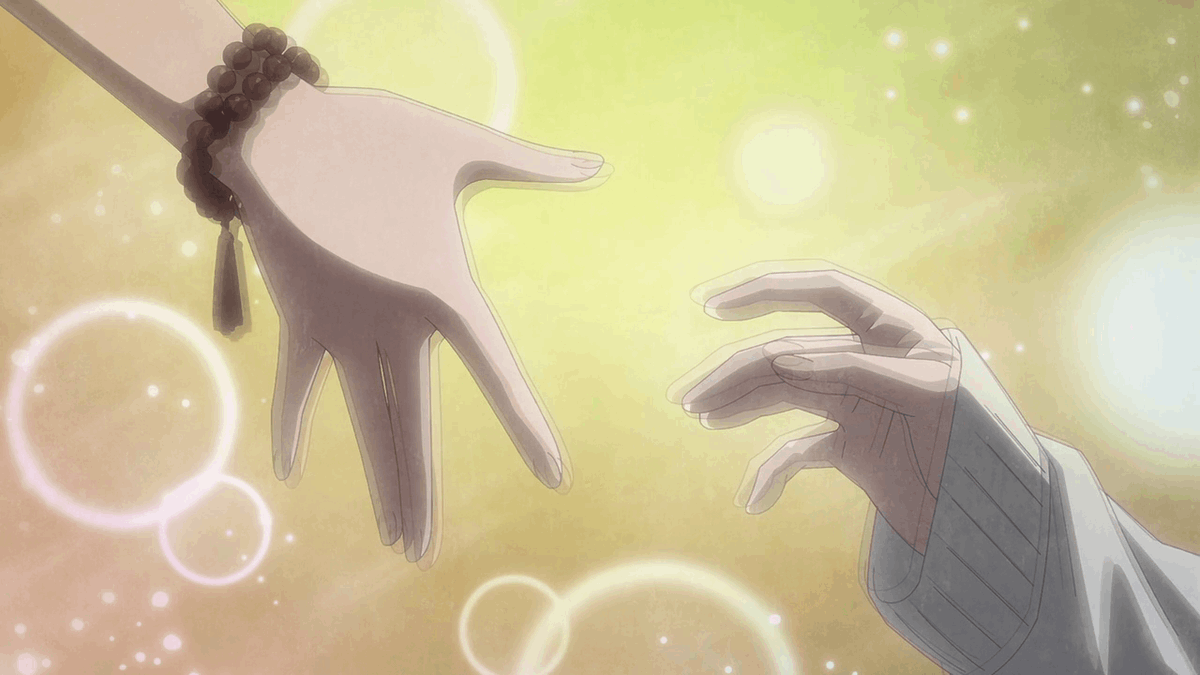

二匹のバケモノの狭間に抱かれながら、揺蕩う少女の魂は何処へと流れていくのか。

神を演じた獣の独白が突き刺さる、わたたべアニメ第5話である。

たいへん良かった。

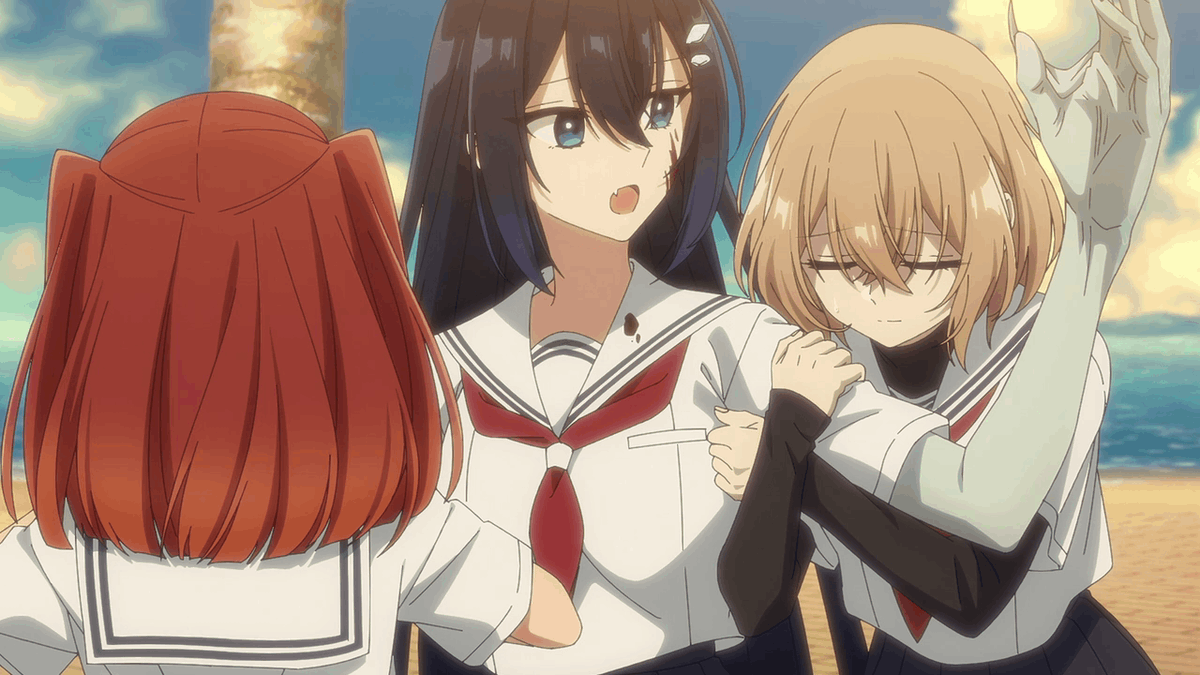

美胡ちゃんと汐莉、比名子を巡る二匹のバケモノが一体どんな価値観を背負い、どういう極からあの子の魂を引っ張っているのか、三角関係の綱引きが良く見えてくるエピソードだった。

人喰のバケモノが高僧(伊予だしまぁ弘法大師だよな)に折伏され、土地に根付いた稲荷神として共に過ごしていた日々は、はたして怪物の本性を神へと塗り替えていくのか。

自分自身、比名子への食欲で突き進む汐莉の目に見えているのは、己のあり方を捻じ曲げ、無理をして「正しい」生き方をしようとする無茶な足掻きだ。

この嘘の付き方は、海の底へと沈んだ家族を追って死を希い続けてきた比名子が、それでも生の岸にしがみついてきた生き方と重なる。

本音を抉り出せば「死にたい/殺したい」が剥き出しになる場所で、それでも美胡ちゃんは口に数珠咥え定命どもの願いを食べて、それに突き動かされて自分を人の側に置いた。

その優しく脆い嘘が、比名子を陸…狐の領域に引き止めてきたのは、紛れもない事実だ。

そしてそんな比名子の生存が、人喰狐がいつのまにか、産土の民を守り育む土地神になっていた事実を形にする。

汐莉が今回突きつけたように、ロジカルに原理だけを取り出せば、あやかしは人を食うものだし、人は喰われて死ぬしか無い存在だ。

しかし己の根っこにあるタナトスに抗って、「生きる/生かす」という眩しい光に身を置いた時間は、嘘から真を取り出してくる。

嘘っぱちまみれで比名子の側、死の国に去っていった家族の想いを引き継ぐ(生き延びさせる)形で、己の存在が崩れるほどに神であろうとした怪物。

その優しさは、本質以上の強さと尊さを宿して、一つの結果を既に導き出している。

美胡ちゃんがいてくれたからこそ、比名子は家族が…そして自分自身が望むように、海底にある死の国へと進み出さなかったのだ。

死に惹かれる比名子の意志が、失われてしまった家族への愛と癒着している以上、その薄暗い想いを誰かに肯定してもらわなければ、比名子の真実は抱きしめられない。

「食べる/食べられる」という怪物と人間の本質に極めて素直な汐莉は、グルメだからこそ魂の美味を追い求めて、ひどく捻れた結果凄くストレートに比名子に「真っ直ぐ生きろ」と告げる。

死にたい気持ちを抱えたまま、せいぜい私と一緒に生き抜いた先で、美味しくなって私に喰われろと、死と絡み合った生存者の生を肯定する。

バケモノだからこそ突き出せる、生死の矛盾を超越する海底の論理は、間違いなく比名子にとって救いだった。

しかし汐莉が肯定した死への意志(それと裏腹な死を希いながらの生存)は、生き延びてしまった己を無下にしたくない生への飢餓と、矛盾しながら結びついている。

家族においていかれてしまった自分が、家族を飲み込んだ海底へと進むのと同じくらい、末期の望みを引き受けて陸でなんとか生きていく道も、比名子の前には拓けている。

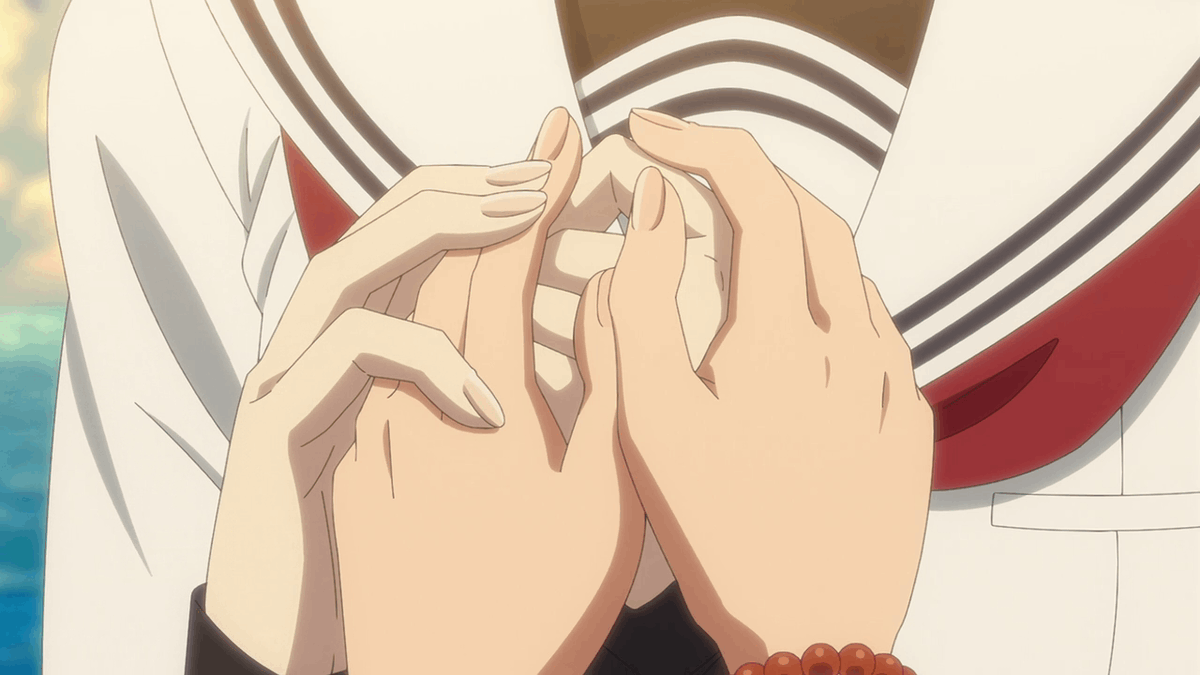

汐莉がいつかやってくるだろう、死による救済に手を添えたように、美胡は彼女の生に…そこに繋がっている過去を強く抱きとめる。

海のバケモノは極めて論理(あるいは超論理)的に死への過程としての生に寄り添い、陸の怪物は否定し得ない情に引きずられて、苦しいまま生きていく現在を肯定する。

この陸/海、生/死、感情/論理(もしかすると加えて、女性的/男性的)の対峙は、比名子を中心に二匹のバケモノが三角形を描くこの物語の基本構図が、極めて精妙な安定感を持っていると教えてくれる。

対立する(ようにおもえる)二大原理が対峙し、衝突し、融和していくことで、矛盾が解消され三つ目の答えが出てくる、弁証法の構図がここにはある。

汐莉と美胡がワーワー言い合い、時に血を流しドつき合うことで、比名子を引き裂いてハンパな死にたがりにしている生死の矛盾は、次第に癒やされ融和していく。

死を希いながら生き続けることの意味は、バケモノ女が贄を取り合うことで止揚されていくのだ。

それを探ることは、もう遠い水底に去って対話も出来ない家族の声を、改めて聞き直すこと…失われたはずの過去を取り戻し、現在に蘇らせ未来につなぐことも意味する。

今回美胡ちゃんの真実を聞くことで、比名子は忘れていた記憶を思い出し、家族が自分に何を望んでいたか、どう失われたものと繋がっていたかを再獲得する。

そうして過去に帰還することで、比名子は息をする死人として止めていた時間を動かし直し、自分の足で進み出せるようになっていく。

それは八百歳家と伊予の土地に強く結びつき、昔から民を守ってきた陸のバケモノにしか出来ない、後ろ向きに潜って浮かび上がる泳法だ。

ここら辺、汐莉がいつか死ねる未来を手渡すことで比名子の現在を肯定したのと、時間的ベクトルとしては真逆であり、生存への意志としては同じ方向を向いているのが、とても面白い。

人里から遠く離れた海底で、バケモノの論理だけを隣りに置いて生きてきた汐莉の超論理性と、人間のやり方を己に取り込み、己の欲望を抑えて人の側にあり続けた美胡ちゃんの人間主義は、勿論対立する。

だが「比名子が好き」という一点において陸と海のバケモノは共通していて、そんな二人は死にたがりが抱えているけどまだ見えていない、比名子なりの真実を外側から見つけ、それが進みたがっている方向へと共に導いていく。

薄暗く湿度の高い異形の物語に見えて、極めて前向きな生への希求が滲んでいるところが、僕がこのお話が好きな大きな理由なのだけども。

それは比名子一人では見誤ってしまう、彼女の本当の願いを、バケモノ二匹が、バケモノであり人間の隣人でもある己の矛盾に時に苦しめられながら、一緒に探してくれる優しさに支えられている。

死にたいという気持ちも、生きたいという願いも、両方本当だから、矛盾に引き裂かれて比名子は苦しむ。

その宙ぶらりんが実は、「死を思いつつ生きる(memento mori)」という、旧い生き様を現在に蘇らせることで、どこか新しい場所への道を開く途中なのだと、奇妙な友達との日々は語る。

そうして己を引き寄せる死の海底へと、人魚の助けを借りて潜って、狐が待つ生の陸へと帰り来ることで、比名子は本当の自分はどこにいるのか、死んだと思っていた家族がどこで生き続けているかを、ちょっとずつ見つけていくだろう。

バケモノと希死念慮という、「日常」なるものから悍ましく遠ざけられているタブーを旅の友とすることでしか、幼い日に家族に置いていかれてしまった少女がもう一度、自分の足で時間を進ませる事は出来ない。

その時必要なパートナーが、比名子を引き裂いた矛盾の両岸にたって、グイグイ引っ張りつつしっかり支えているのが、優しくて好きだ。

誰かを恋しく思う気持ちは、死にすらいつか打ち勝つと信じているからこそ、このお話は、仄暗い怪異ロマンスの形を取っているのだと思う。

人情の機微も解らぬままビシバシロジックで刺してくる汐莉は、美胡ちゃんが軋ませている本能の無理を、容赦なく暴く。

どんだけ人になろうとしても、獣は所詮人を食うもの。

その本能を押し殺しているだけでは多分、民と家族に望まれたように比名子を守れる存在には、バケモノはなれない。

比名子を引き裂いている矛盾を、陸の側から支え引っ張る美胡ちゃん自身が、大きな矛盾を隠して人間の形を保ってきた。

それが悲しい破綻を迎えるより先に、真実の刃で切開して患部をえぐり、膿を出す。

汐莉の論理的外科医術は、相変わらず良く冴える。

この情を挟まぬロジカルな切れ味が、比名子の患部を引き裂き救ったからこそ、彼女は海のバケモノに心を預けるようにもなった。

同じ女を取り合う恋敵でありながら、あるいはだからこそ汐莉の論理は美胡ちゃんが向き合わないようにしていた自分自身と直面させ、矛盾を抱えたままでは愛する人を殺してしまう危うさと、どう向き合うのかを問いかける。

ここで(恐らく無意識に)ライバルの爆弾に言葉の光を当てて、時に殴り合いの相手を務めて患部を抉り出してあげるの、相変わらず汐莉は優しくて良いなと思う。

その優しさにバケモノは無自覚だが、現象としては間違いなく救済で、つまり汐莉は「いいヤツ」なのだ。

人の形を剥ぎ取り、バケモノとしての本性を暴く汐莉との対峙を経て、美胡ちゃんはずーっと見守ってきた友達に真実を告げ、あるいは自分の中の本音に向き合う。

それは優しい情だけで産土の遺児を守ろうとした、神になろうとした獣の危うさを、すんでの所でせき止める行為だ。

このまま存在を削りながら食欲を抑え、「それが人として、神として正しいから」で比名子の友達を続けて、いつか全てが壊れてしまった時、美胡ちゃんの牙が一番に食うのは、人の側にいたかった自分自身だろう。

それは優しすぎたバケモノの、あまりに淋しい終わりだ。

そうなる前に、ビシバシ論理で追い立てて血を流し向き合う汐莉…やっぱ優しくて好きだ。

こうして美胡ちゃんもまた、魁偉なる巨躯に危うい魂を秘めた迷い子であることが描かれてみると、比名子を通じて人の世に触れることになった深海の怪物が、どう変化していくかも気になる。

海のバケモノだからこそ人間世界の優しい嘘に流されず、論理と死を握りしめて迷える子ども達を助けれてる汐莉自身も、揺らぎと矛盾を抱えた「人間」なのか。

それとも既に完成された異物として、陸の影響を受けぬまま冷たくあり続けるのか。

自分を救ってくれたバケモノを、人の温もりを知らぬ深海生物のまま保っていくことが、比名子(と美胡ちゃん)にとって良いことなのか。

ここの衝突が落ち着いたら、そこら辺にも切り込んで欲しいかなぁ…。

というわけで、魂の綱引きをする手のひらの芝居が相変わらず冴えるアニメである。

遠い昔、置き去りにされた幼子に差し伸べようとした人の手は嘘ではなく、しかしそれが比名子を取って食おうとするバケモノの掌でもあると、同じバケモノである汐莉は良く解っている。

だから獲物を取られる前にその喉笛をへし折ろうと、安全圏に比名子を保って守ろうとする保護者の檻に、比名子は必死にしがみつく。

その優しさを越えていかなければ、友達でありバケモノでもある女の子の手を取り直すことは出来ないからだ。

比名子が守られるだけの雛の立場から、少し身を乗り出す場面といえる。

汐莉の攻撃的で容赦のない掌は、ニンゲンとバケモノには殺し殺されるの関係しか無い、シビアなリアリティに支えられている。

そういう血生臭さに手を添えつつ、比名子が傷つかないように守ってもいる矛盾に、バケモノ本人が気づいていないのが良いな、と思う。

無論それは最高の贄が一番美味しくなる前に、横から掻っ攫われることを嫌う、グルメ妖怪としての欲望なんだけども。

そういう剥き出しの本質から生まれた行動は、逸脱した意味を宿して勝手に動き出し、時に本質の方を書き換えていってしまう。

バケモノとしての本音に素直に、贄を守って生かす行動それ自体が、多分汐莉という存在に染み出してきている。

この優しさに守られつつ、ぼーっと超常の戦いを見ているだけかと思っていた比名子が、ニンゲンとしての美胡ちゃん…そこに在る一緒にいた時間に手を伸ばし、人魚の作った安全な檻から出つつあるのも面白い。

汐莉は自分が考える怜悧なロジックこそが最善だと疑わず、比名子をそこから出さないことで守っているわけだが、美胡ちゃんは嘘で塗り固めてでも比名子の意志を尊重し、死に惹かれながら生きる矛盾を見守ってきた。

その優しい宙ぶらりんがとても大事だと思ったから、比名子は自分で自分の友だちと向き合うべく、汐莉の怪物の手にしがみつき、前に出ていく。

それは意志が弱く思えた(あるいは確かな意志を育んでいけるだけの可能性を、唐突な理不尽によって家族ごとへし折られてしまった)少女の、大事な一歩だろう。

そういう自分の中の抑えがたい本当にたどり着くまでには、暗く血なまぐさい場所にも進んでいかなければいけない。

神に祀られた怪物と、短い命に祈りを宿す人間が触れ合うことで生まれた、小さな輝き。

妖狐の本性を顕にした友人の、長く伸びる影に慄きながら、比名子は失われていた記憶を取り戻していく。

「それが嘘じゃないとしても、オメーは私と同じ人喰だよな!」と、ペカーっとした笑顔で血貼り付けながら問いかけてくる汐莉、陸の情と無縁なところにしっかり立ち続けていて、偉いなぁと思う。

お前が異物であることで、クッキリするものが凄く多い話なんだよね…。

俺は美胡ちゃん妖狐形態が、口に数珠咥えてんのが凄い好きだ。

それは高僧が施した望まぬ封印であると同時に、美胡ちゃんを人の側に立たせてくれる大事な枷であり、そこに込められている祈りを喰むための道具だ。

数珠は祈りの数を数えるための道具であり、陸という人の領域で、人に隣り合ってきた美胡ちゃんは、好き勝手絶頂にグルメな人喰であり続けてきた人魚とは、少し違う味わいで”人間”を食べる。

差し出された願いを受け取り、それを自分の養いにして日々を過ごす中で、美胡ちゃんは数多の儚い祈りを数え、それに寄り添って嘘を重ねてきた。

それが本当じゃないだなんて、そんなに寂しいこと無いでしょうが…。

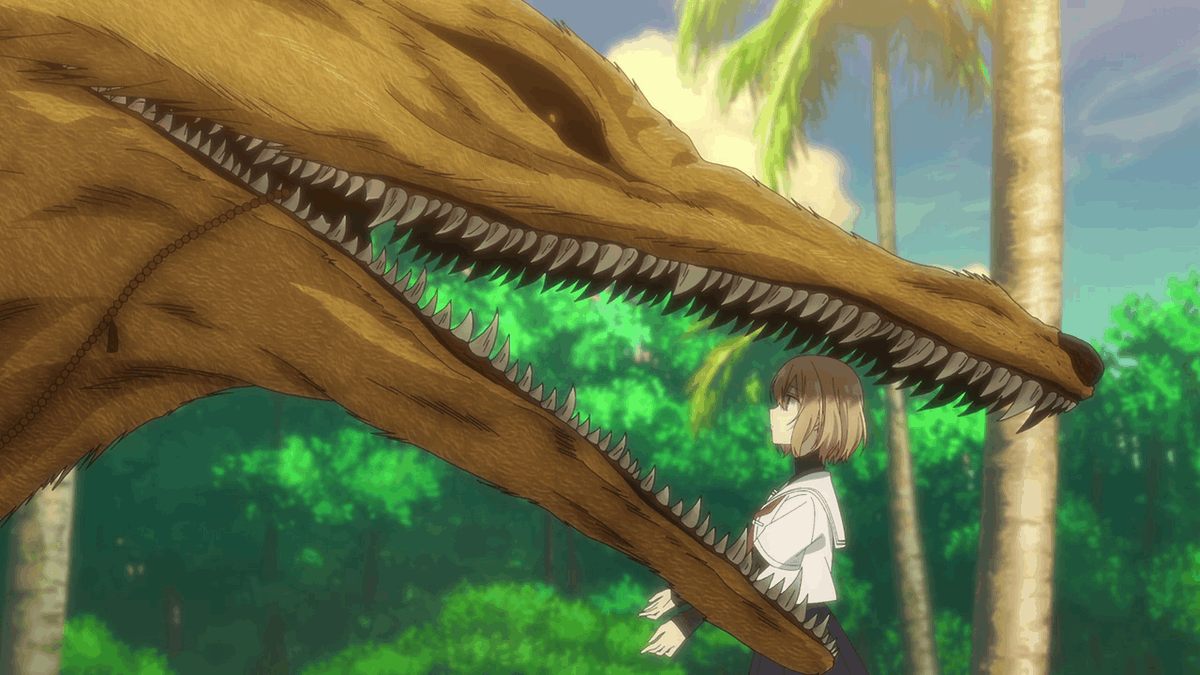

人を喰わない優しい神様という嘘を、本当にするためにはその顎の中へと飛び込まなければいけない。

汐莉の庇護下から身を乗り出した比名子は、美胡ちゃんの大きな口へと己を投げ出し、怪物の本性がどれだけ強いかを試す。

その賭けに負けたら、命が終わる。

それでも危うさの中に身を投げ出してもいいと思える眩しさと温かさを、美胡ちゃんは誰かから受け取り、誰かへと手渡してきた。

そこにあるのは海に沈んだ故郷へと帰りたい願いでも、死にたがりの捨鉢でもない。

そんな日々が、あらゆる怪異を引き付ける魅惑の魔血程度で壊れてしまうのならば、世界に美しいものなど何も無いだろう。

そんなリアリズムが世界の答えじゃ、あんまりにも寂しすぎるから、己を擲ってコテを探る。

汐莉の優しさにせき止められ、安全圏に身を置いていれば、比名子は親友の牙に身を晒すこともなかった。

しかしそうして立ち止まっていては、自分の勇気も美胡ちゃんの魂も、本当のところを試すこともできない。

むしろ汐莉の情け容赦のない論理的な踏み込みが、問いかけ試すこと、そのために踏み出すことの意味を死にたがりに教えてしまった結果、ここで命がけの問いかけへ身を投げさせた感じもある。

それは最高の贄を守りたい汐莉の思惑からは外れてるんだろうけど、そうやってバケモノが手渡した何かが、人間が新たに進み出す種になって芽吹くのって、俺がすげー良いことだと思うのだ。

そうして己自身を美胡ちゃんの口…「食いたい」という衝動を確かに抱えたバケモノの本性へと、擲った比名子の決断は、かつて美胡ちゃんが手渡してくれた輝きと温かさを、嘘にしないために投げかけられている。

「所詮は人喰のバケモノだ」と、美胡ちゃんの本性を決めつける汐莉のロジックに対し、命を賭けた非論理(あるいは超論理)でカウンターを当てる行動…とも言えるか。

ここで命を散らす凶器以外の、口の中に愛子を守るバケモノの揺り籠としての仕事へと、妖狐の牙が立ち戻ることが出来るのなら、二人が紡いできた嘘っぱちの思い出は、人喰の摂理を越えた真実になっていく。

そういう、二つに引き裂かれた矛盾を越えていくための旅は時に命がけで、死にたがりになってしまった女の子にとっては特にそうだろう。

そういう難しい子を守りたいと願うなら、自分を削りながら優しく見守るだけでなく、牙だらけの本性をさらけ出し、本当の気持ちをぶつけ合いながら、一緒に進んでいく必要がある。

海と陸のバケモノがぶつかり合うこの非日常は、人間の当たり前を改めて問いただすための、大事な舞台なのだ。

ここら辺の論理構造がかなりクッキリした物語なのは、自分との相性が良いんだろうなと思う。

一見否定されるべき敵対者に思えるものの中にこそ、本当にたどり着くための欠片があるのだ。

死にたいという意志を話の真ん中に据えなければ描けない生への希求、バケモノをメインヒロインにして初めて描ける人間の形が、確かにある。

それはファンタジーという物語類型が持つ、最も重要で力強い作用だろう。

そしてそんな問いと答えは見えざる未来だけではなく、おぼろげで当たり前に思えていた過去にも埋もれている。

やっぱねぇ…比名子がぼんやりブルブルしつつ、美胡ちゃんが自分に何をしてくれたか、見えてて前に進むのがいい。

自分の代わりに家族の大事な想いを守ってくれていたありがたさに、報いるために比名子は自分の意志で前に進み、怪物の牙に身を晒した。

その決断は死人には出来ない、生者の特権だ。

その勇気は、優しい怪物がずっと手渡してくれた温かさを、嘘じゃないと信じることで成り立っている。

そういう人間の一番大事なモンが、まだ赤赤と脈打ってる事実に死にたがりが気づいた時、くすんだ世界にまた一つ、色が戻ってくるだろう。

そういうモノを一個一個拾い集めながら、生き延びてしまった孤児は失われた輝きを取り戻し、新たに生み出していく。

次回も楽しみだ。