朝に紅顔ありて、夕べに白骨となる。

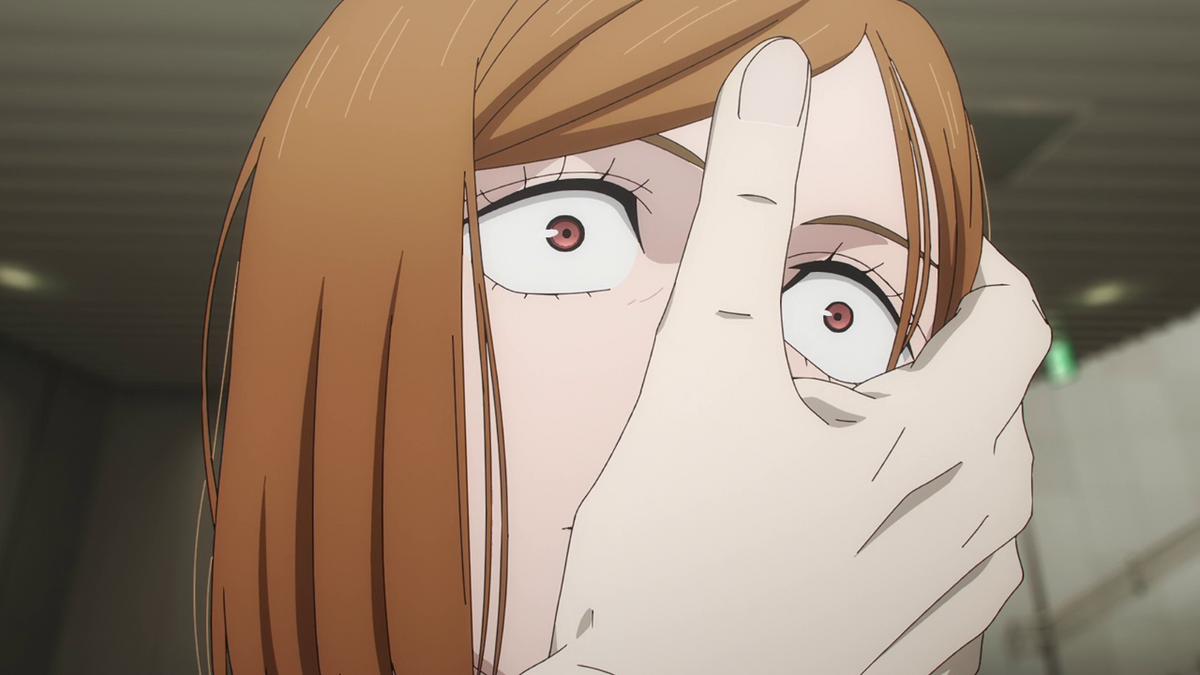

真人の呪いを間近に浴びて、顔面を爆ぜさせ死んでいく少女の末期は、あくまで笑顔であった。

悪くない。

死という最悪を前にしてそう告げた釘崎野薔薇を描く、呪術アニメ第43話である。

というわけで、釘崎野薔薇が死ぬ話である。

正確にはこの後、生きてるんだか死んでるんだかわからない物語的中二階みたいなところに押し込められて出番が不鮮明になっていくわけだが、描かれた方も虎杖くんへの刺さり方も”死んだ”で良いと思う。

渋谷全域を巻き込んで暴れた宿儺の戦いに比べて、自分を『ただの人殺し』で終えないための虎杖くんの戦いは全体的にスケールが小さく、しかし犠牲がないわけでもなく、名前のない一般人も、名前も縁もある七海健人も、真人との激戦の中で死んでいく。

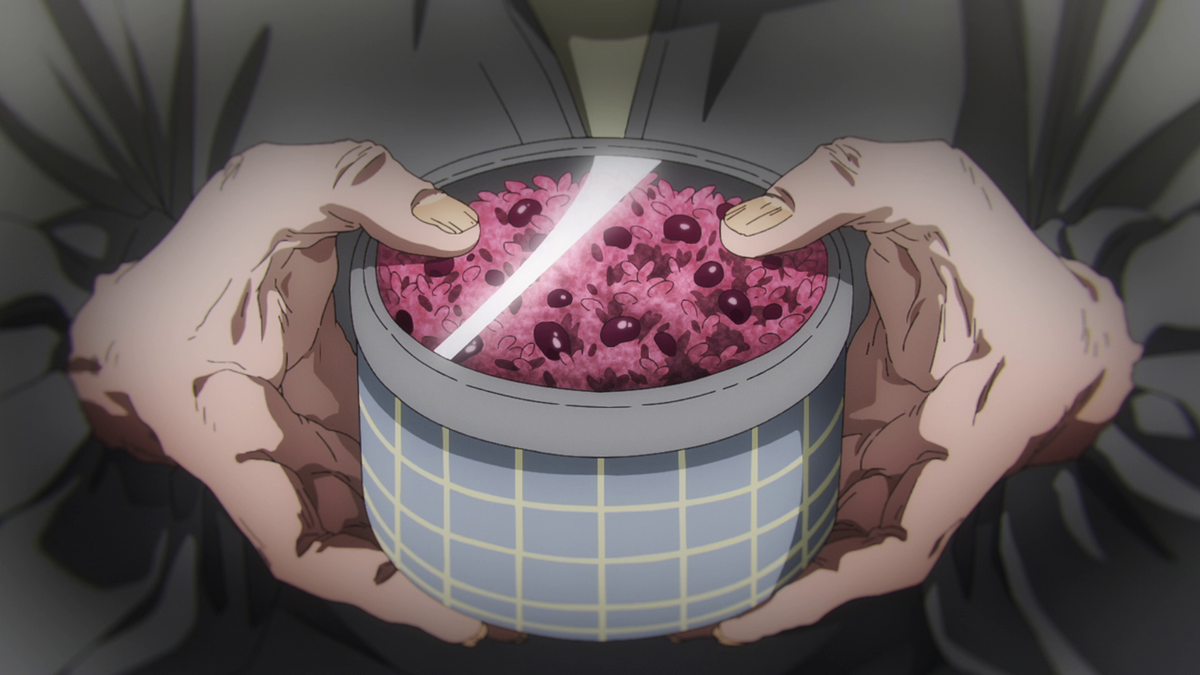

野薔薇もまたその一人として今回死ぬわけだが、分身トリックを見破り、魂の共鳴で本体をえぐる”共鳴り”でイケるムード……友情・努力・勝利の少年漫画的雰囲気を一瞬醸し出した上で、入れ替わりに気づいたことそれ自体が致命的なスキを生んで死んでいく。

お互いの手の内を隠しての殺し合い、警戒心が心を削る極限状態で優位に立った心の隙間が致命打となる様子は、祓うべき呪霊の等級を読み間違えて死んだ灰原とか、理子ちゃん殺害までのドミノに巻き込まれて一回死んだ五条先生とか、呪術師の基本と言えるかもしれない。

コレまで当たり前に若人の血を啜ってきた、過酷過ぎる呪術師としての通過儀礼が、また一人油断した若造を不運にも食った。

そういう、”呪術日本によくある風景”なのかもしれない。

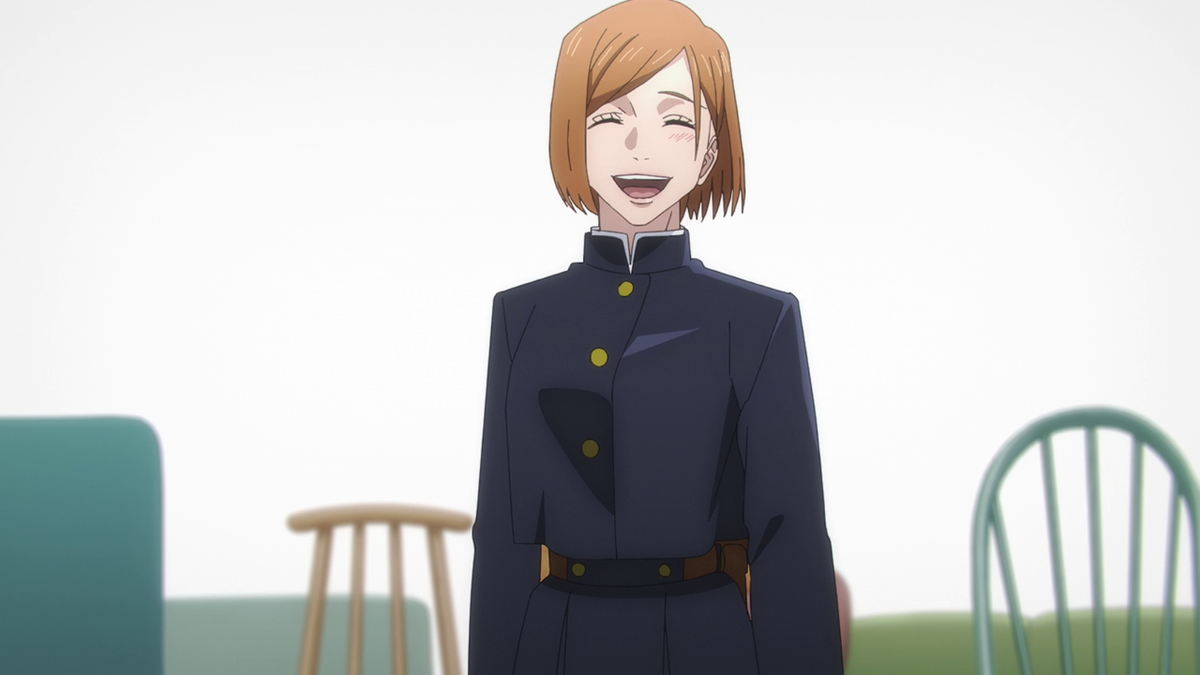

普段は帳に隠されてきたそんな残酷が、白日のもとにさらされてもはや取り返しがつかないことを、釘崎野薔薇の思い出の中で燦然と輝きつつ、栄養ドリンクと残業に満ちた”よくある風景”に定着した沙織ちゃんの現在は語っている。

もはや取り返しがつかないほどに、渋谷を起点に日本の日常はぶっ壊れ、これが決定的な呪術敗戦となるかの瀬戸際を虎杖くんたちは戦っている……わけだが、そこらへんの壮大さは命がけの思春期を走っている当人には、そこまで関係がない。

廃墟と化した渋谷に染み込んだ、数多の人生を背負ってなお、戦い戦い戦い続けて、誰かの正しい生と死を守るために傷ついていく。

それがとても個人的で、痛切な事件だということを釘崎野薔薇の死に際を描く今回は、もう一度掘り下げていく。

七海健人が死に際見た灰原の亡霊(あるいは幻影)のように、個人の死は肉体の停止を以て終わりはしない。

コーラを飲み補遺し共に笑いあって、共に生きた記憶は時に現実の重たさにへし折れそうな心を救い、あるいはそれ自体が腐敗して呪いへと変わっていく。

極めて日本的なクソ田舎の因習に呪われ、釘崎の前から去っていった沙織ちゃんは天使でもなんでも無く、自分を襲った呪いを適度に相対化しながら日常を生き延びて、その片隅で野薔薇を思った。

呪霊戦線の最前に駆り出された少年兵として、退くべきタイミングで友情と責務とかっこよさ……あの幼年期に育まれた”釘崎野薔薇らしさ”を裏切ることが出来ないまま、帳の奥に踏み込んでいった少女が、今死んでいく真っ最中だと、沙織ちゃんは思わない。

次会う時は、三人で。

初潮という極めて個人的で身体的な事象がムラのなかで共有されてしまう、閉じて湿った日本的風景を恨みつつ、そこから抜け出して釘崎野薔薇で居続けようと突っ張ってきた少女の祈りは、叶わないまま折れる。

”懐玉・玉折”以来……というより真人との因縁が始動した吉野順平の死以来、このお話は若人の青く眩しい輝きと、それが無惨にへし折られる理不尽を積み重ねてきた。

やりたいことが沢山あって、それを叶える可能性に満ちて、素敵なことが待っている希望に満ちあふれて、しかし何かがうまくいきそうな希望の芽は、芽吹くことなく無惨に摘み取られていく。

ひどくあっけなく、『コレが世界の本当の姿だよ』と告げるかのように、死は美しい回想(妄想)と無惨な現実を重ね合わせ、末期にそのキャラらしい輝きを一瞬焼き付けた後、グロい肉塊に成り果てていく遺骸を忘れず切り取る。

この死体への執着は結構好きなところで、綺麗なまんま終わってくれない呪いの本質を、キャラクターの血で塗り重ねていこうとする造り手側の姿勢を感じている。

人は理不尽に死に、常に途中で終わる。

そんな定めへの恨みつらみが凝り固まって、世界は呪いに満ちていく。

その結晶たる真人は生き死にに拘泥する”人間らしさ”をあざ笑い、何もかもが空疎な道化芝居だとあざ笑い、実際にそうであるようにと,何もかもバカにしながら戦う。

漏瑚が殺戮の中確かに見せていた、新人類=真人類として呪霊を打ち立て、志を同じくする同胞と戦い抜く真剣さは、敵にも味方にも遊戯めいて接する真人にはない。

その嘲弄は軽やかな強さであり、徹底してマジに成らないこと、マジになるような価値を生き死にを筆頭とした、世界のあらゆることに見出さないことに、真人の”真人”らしさがある。

虎杖くんも野薔薇も常に”マジ”で、人が生きたり死んだりすることには特にそうだ。

そのシリアスさが彼らを好きになる一番の足場であり、しかし宿儺の器として虐殺の当事者になったり、青い未熟さを突かれてあっさり死んだり、彼らの生き様は彼らが求めるシリアスさを、裏切るような展開を見せていく。

”ただの人殺し”になって、ここまで構築してきた”虎杖悠仁らしさ”を何もかも踏みにじられて、へし折れそうになっていた虎杖くんに届いた、勇気と友情の共鳴り。

それは真人をぶっ殺す決定打にはなり得ず、逃げて嘲笑う怪物の思惑通り釘崎野薔薇は死ぬ。

触れられた掌から湧き上がっていく、死の感触を噛み締めながら彼女は長い回想を、果たせなかった約束を、自分を包囲していた呪いの揺り籠とそこから抜け出した後の短い青春を思い返し、『悪くなかった』と笑う。

そんな訳はなく、全てが最悪で中途半端に、釘崎野薔薇は終わる。

ナナミンの忠告を聞き入れて帳の向こう側に賢く退けば、未熟ながら生き延びれたかもしれない怪物たちの戦場にわざわざ分け入って、必要な戦闘力も判断力も欠けていた結果順等に死ぬ。

そんな現実の当たり前を叩きつけられて、しかし釘崎野薔薇は『悪くなかった』と死んだ。

それは多分、五条悟という神域の天才に置いてけぼりにされ、腐敗した孤独の中で自分自身を呪詛に変えた夏油傑の末期と、対比されるべき終わりなのだろう。

あるいは灰原の遺骸に呪われ、世界はクソだと呪いつつ戦って戦って、最後に微かな祈りを残して死んだ七海健人に、続く死に様なのだろう。

世界は理不尽に満ちている。

生きているものが志半ばに死ぬことも、誰かをあざ笑い踏みつけにするやつこそが生き残るのも、不公平で理が通ってない。

それを”非”だと打ち消すには力がいって、それは例えば虎杖くんのペラッペラで綺麗で正しい夢のようにプラスの強さも、田舎の湿ったクソっぷりを呪って”釘崎野薔薇”になった、マイナス起因の強さもある。

どっちにしても、かけがえない青春を笑いながら過ごした少年少女たちは、祈りを祈りのまま守るために強くなろうとして、『そんな事はできないよ』と嘲笑われて、望まぬ人を殺したり望まぬまま殺されたりする。

それでも末期、自分自身を呪いにしないために、釘崎野薔薇は笑った。

強くなれる可能性をたくさん秘めて、やりたいことが沢山あって、そのどれもを未熟に終わらせるしかない土壇場でなお、『自分は呪いではなかった』と強がって死んでいくことが、虎杖悠仁に何を与えるのか。

何を奪うのか。

七海健人の死……彼が最後に託した言葉と同じく、釘崎野薔薇が最後に残した共鳴りを祈りとするか呪詛とするかは、生き残ってしまった虎杖悠仁の両肩にかかっている。

常に正しく、人間らしく生きれてしまう陽性の主人公が、誰かから託され自分の願いだと思いこんでしがみついているものが、どれだけの強度を持って現実に立ち向かいうるのか。

渋谷事変で幾重にも襲い来る試練は、虎杖くんが体現する作品の芯を、コレ以上ないほどに厳しく試している。

彼は大殺戮者で、頼れる兄貴分も共に生きていくはずだった親友にも無惨に死なれ、愛する者こそ掌からこぼれていく人生の矛盾を、体を引き裂かれながら思い知っている。

この理不尽に当たり前に耐えきれず、己を巨大な呪詛と化した夏油傑の末路……それが終わってなお残骸を凌辱されてる現状は、既に描かれたとおりだ。

生真面目で優しく、公平で正しい彼は、理不尽の中でそれでもなお祈り、信じ続けるヒーローであることには耐えられなかった。

強く正しくあり続けること……呪いに満ちた世界から力をくみ出して、それに汚されず戦い続けることはあまりに難しいと、虎杖くんは他人の返り血、自分の赤い血まみれで、思い知らされている真っ只中だ。

釘崎野薔薇が死ぬという現実に、『悪くなかった』と最後呪いを解き放った彼女の祈りが、致命的な腐敗へと至る決定打になるのか、終わりきった世界でなお”虎杖悠仁らしく”……人間らしくいる柱になるのか。

それは、虎杖くんが決めることだ。

虎杖くんが守りたいと思っている人間らしさを、何もかもあざ笑い踏みにじり、けして本気に成らない『真実の人間』のカリカチュアを、こんなにひどい目に合いながらちゃんとぶっ殺せるかどうかで、釘崎野薔薇の遺言の値段も決まってくる。

世を呪って、真人や夏油と同じ怪物になってもおかしくない過酷な状況に追い込まれてなお、清らかで正しい主人公は己を守れるのか。

過酷な問いかけは続く。

ここに容赦がない(なさすぎる)のは、例えば第30話で戦いが関わらない彼らの日常をじっくり描き、そこに弾む甘酸っぱい青春の芳香と、どんなときでも正しく在れてしまえる虎杖悠仁の嘘っぽさを切り取った作品として、理にかなった描き方だと感じている。

あの話数に確かにあったものは、釘崎野薔薇の死を以て砕けたように思えるが、それを嘘にしないために野薔薇は末期、ちっぽけで偉大な強がりをした。

クズどもの呪いに包囲されてなお、そこを突破して”釘崎野薔薇”であり続けようとした自分の決意を、最後まで貫いて死ぬことにした。

その理非を決めるのは死んで終わっていく野薔薇ではなく、生き残ってしまった虎杖くんだ。

自分が体現し共有し、価値あるものだと笑い合えた美しい夕日の思い出を、何もかもなかったことにしてしまう呪詛へと、己を変えないこと。

釘崎野薔薇も七海健人も、死に際それを果たし、虎杖悠仁に見せつけた。

激戦を経てなお彼の指針となっている、虎杖倭助の死に際からして……物語の初めからして、このお話は虎杖くんが託された祈りを呪いにしないための、戦いの記録だ。

それは続く。

山程理不尽と悲惨と死体を積み上げて、なお続く。

次回も楽しみだ。