偶像を目指す少女たちの奮戦を追うU-149アニメ、的場梨沙を主役に据えた第5話である。

前回大人の押し付けるイメージを上回って、ナチュラルな自分であることに飛び出した櫻井桃華の”次”のエピソードとして、大人びたメイクとキツめの態度で武装し、父に溺愛されるがゆえに現実を見れず、仲間の力を借りてより善い自分を作って勝ちに行く話が来たのは、物語の連続性があって面白かった。

三話、四話と物わかりがよく独力で乗り越えていく”出来た子ども”が連続したのを、アニマル柄の凶暴性で存分に迷い間違え、伏せてなお立ち上がっていく生っぽさが裏切ったのも、かなりいい感じだったと思う。

何よりプロデューサーが的場梨沙の顔をよく見て、色んなことに気づき助け舟を出し、コミュニケーションを成立させようと頑張る姿を見せてくれたのが、主役と作品を信用する足場づくりとしてありがたかった。

冒頭OP前の映像が、的場梨沙が囚われているショッキングピンクの牢獄を見事に抽象化していて、映像誌としての切れ味が凄く良かった。

彼女は常に鏡の前で自分を確認するナルシストであり、そこに反射される自己像が他人にどう映るかを考え続け、虚像を変化させる大人びた武装をたくさん持っている。

桃華が土壇場でバンジーロープ越しに叩きつけたナチュラルさが、多くの人の称賛を浴びる様子を携帯電話越しに睨みつけ、周りにいる子ども達をライバルと認識する獰猛さを持っている。

そしてレッスン中も、鏡台の前でも、電車の中でも、彼女は一人である。

電車は速度と孤独のフェティッシュとして、今回かなり大きな存在感を持つ。

公的交通機関に乗る以上、彼女に隣り合う人はみな彼女を知らず、子どもである/大人であるということを気にもかけず、ただただ行くべき場所へ彼女を一人運んでいく。

それに乗らなければならない切迫感が、正直ちょっとヤバいくらいに肥大した父親への愛(それを受け取るに値する、可愛い/可愛くあるべき私)から燃え上がっている様子も、このアバンには上手く焼き付けられている。

背伸びし、孤独で、攻撃的で……つまりは”一人で大人”でいなければならないというピンクの足かせを、彼女自身がどう外し、あるいは周囲(特にプロデューサー)がどう外させるか。

『今回はそういう話だ』というメッセージが、かなり強く出ているのはありがたい。

今回的場梨沙を切り取る構図は、とにかくぽつねんと孤独で遠い。

それは大人びて貪欲な彼女が、自分から作り上げた距離感であり、かわいいかわいい妹分たちが遊びに誘っても、既に自分の物語を終えた桃華が柔らかくその願いを受け止めても、自分を遠くに突き放した結果だ。

それは悪いことばかりではなく、アイドルという仕事に本気だからこその牙が唇からはみ出して、他人に噛みつく結果の孤高だ。

アニマル柄が印象的な彼女の動物的攻撃性は、改善されるべき欠点であると同時に彼女だけの輝きでもあって、これを肯定するべくプロデューサーは最後、獣柄のヘアピンを忍ばせる。

そういう気遣いと優しさは、的場梨沙が世界に膝を曲げて自分をリスタートさせてから急に生えてきたわけではなく、ずっと彼女を包んでいる。

パパ以外にも信頼できる大人はいて、ちびっこ達は敵ではなく仲間なのだと再発見することで、彼女を包囲する”遠さ”は埋まっていく。

彼女の拒絶と孤独はあまりに絶対的過ぎるパパへの愛を、独占しうる自分を証明するための暴走であり、ベッタリと癒着して狭かった世界を切開していくことで、梨沙はアイドルとして成長していく。

それは自分らしくない自分を、誰かに借り受けることで成功する非・ナチュラルなアプローチであり、歪な子供らしさの強要をはねのけ、あるがままの己で世界を魅了した桃華の飛翔とは、真逆の解決策だ。

そこに至るまでの足取りも、前回とはかなり異なる。

今回プロデューサーは良く彼のアイドルを見ていて、色んな変化に気づくし、それをもっといい方向に引っ張っていくための努力も空回りせず届く。

柔軟な可塑性を大きな特徴(あるいは武器)とする子どもを相手取る時、未熟な自分に悩みつつも立ち止まらず、せめて視線だけは遠くに一人立つ彼のアイドルに向けていることは大切だ。

そうして相手をよく見ればこそ、梨沙自身が取り逃している彼女の強みや望みを客観で捕まえ、より受け取りやすい形で差し出すことも出来る。

梨沙は今回たくさん汗を流していて、より万民に愛される(ことで、パパという絶対的たった一人に愛されうる己を証明する)娘になるために、貪欲にチャンスにかじりつく。

厳し目な態度に時に面食らいつつも、後ろに退きかける足をなんとか地面に突き刺して、仕事として大人として手渡すべきものを手渡す。

それは常に悪気はない彼が、いつでも子ども達に手渡したかったものだったと思う。

例えば第2話で仁那ちゃんに、色んな人の手助けを借りてしっかり手渡し得たものを、今回は梨沙とがっぷり四つ、プロデューサーは幾度も見つけ手渡していく。

それは彼のアイドルが社会的な成功を得て、彼の職場が対外的名声を手に入れていく以上に、ド新人で童顔のプロデューサーがより自分らしく社会にたち続けるための、個人的な成功と挑戦だろう。

そういう、人間の根っこにガッチリ噛みついた手応えがアイドルとのコミュニケーションに宿っている回は、なかなか見やすかった。

これにはロクでもない大人が間に立って、プロデューサーと彼のアイドルが壁なく触れ合う邪魔をする構図が今回、弱めだったのが効いている。

梨沙は常に遠くに立ち、プロデューサーが気づいたものを手渡そうとするたび自分を遠ざけていくけども、距離を詰めていく障壁となる顔のない、最悪で当たり前の大人たちは今回描かれない。

オーディション現場で大人がどう振る舞ったかも、”パパ”がどんな顔をした具象であるかも遠ざけて、梨沙とプロデューサーの間合いは遠いままクリアだ。

ならば可能な限り追いついて、あるいは受け入れて間合いを詰めさせて、隣り合えば話は先に進んでいく。

それは梨沙がガムシャラに求めつつ自力では届かない場所で、プロデューサーが頑張ってみようとして手渡せない、遠くて近い夢だ。

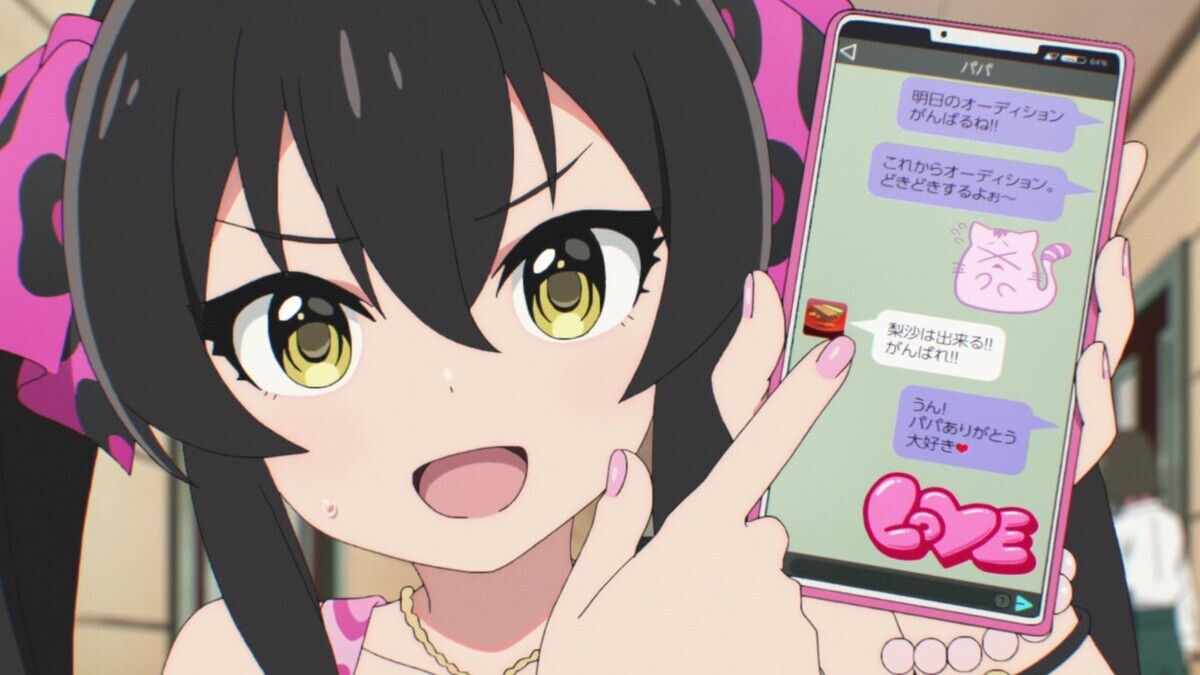

より良い自分にアプローチする手がかり、あるいはそれを阻む障壁として、梨沙とプロデューサーで携帯電話の描かれ方、扱い方がかなり異なるのも、面白いフェティシズムだった。

梨沙にとって大人びたツールであるピンクの形態は、SNSで桃華がバズっている様子を観測する窓であり、父の愛情を確認するための命綱であり、祈るように送ったメッセージに唇を寄せる切なさの器だ。

プロデューサーにとっては甥っ子の無邪気な様子を確認して元気をもらったり、子どもとの向き合い方に迷った時指南を受けるホットラインでもある。

かなり多彩な使い方がある情報端末だが、梨沙にはマイナスの影響も含めたかなり危うい道具として扱われ、プロデューサーにはポジティブな効果をもたらす武器として握られているように思う。

それは冒頭描かれたメイク道具の弾帯のように、梨沙が(携帯料金を払ってくれる”パパ”のいない)大人びたスタンスを何処かから借り受け、そのイメージに振り回されている現状を反射している。

頼りなく情けない大人に見えて、プロデューサーが握っているのは『自分の携帯』であり、彼は今回(梨沙がレッスン室で、電車の中でとても生真面目にそうしているように)自分の仕事に向き合い、足りない力を携帯越しに適切に借り受けている。

遠い場所へ自分を切り離している梨沙は、携帯電話を使っても孤独を埋める助力を得ることは出来ないが、プロデューサーは遠くにいても一人ではない実感を、携帯電話越しに得ていくのだ。

ここら辺、あんだけこがれても””パパ”がダイレクトに梨沙を助けに来ない話運びと、結構面白い対照だなと感じる。

その狭い癒着を引っ剥がして、自分を愛さない人もいる残酷な世界にそれでも挑める自分をメイクアップしていくこと、携帯電話が生み出すピンクのフレームから自分と世界を出すことが、今回の梨沙のミッションなのだろう。

梨沙は仲間となりうる他者を遠ざけた果て、オーディションに落選して闇の中一人うずくまる。

ここでプロデューサーを白馬の王子のように登場させず、傷を受けてなお自力で立ち上がる獣の矜持を描いてきたのは、子どもが持つタフな生存力と可能性を重視している’(ように、僕には感じられる)U-149らしく、また的場梨沙らしい描写だったと思う。

大人びた背伸びが、父の愛を証明するための唸り声が、時に空回りもするけども、彼女が自分なり必死にプライドを持って戦っている様子は今回ずっと書かれていたし、それを否定されたと感じてなおまだ立ち上がる強さこそが、アイドルとしての彼女の武器にもなっていくだろう。

あくまでアイドル自身の強みを足場に、時に独立独歩に思えるほど力強く逆風に切り込んでいくアイドルたちだが、完全に一人で危機に向き合えるわけではない。

梨沙一人では立ち上がっても切り開けない未来へ、少しでも近づける場所にはどう接近すれば良いのか。

その答えは、このお話が第三芸能課という運命共同体の物語である以上、隣に誰かが立つことを許すことにしかない。

なので、ひとり立ってなお寂しい的場梨沙に大変いいタイミングで、プロデューサーが合流することになる。

散々孤独な公的空間として描かれた車内にはプライベートな、的場梨沙がどんな人間であるかをしっかり見据えたからこそ出る会話が満ちている。

ずっと梨沙を見てきたプロデューサーの言葉を間近に浴びて、彼女は”パパ”との関係性に閉じこもっていた扉を開けて、隣をパパ以外の人間に許すことになる。

それこそが光なのだと、車窓から差し込む夕日でダイレクトに語ってくる演出は、かなり好きだ。

そういう距離を許してもらえる程度には十分、今回のプロデューサーは頑張っていたし、そういう間合いを許せる優しさや柔軟さは、そもそも的場梨沙に備わっていたのだ。

ここら辺、ちびっ子軍団が延々袖にされつつも、梨沙ちゃん梨沙ちゃんベタベタひっついていた様子で事前に示されていたのも好きだな……天使たちのセンサーは、魂の色合いをよく見抜くのだ。

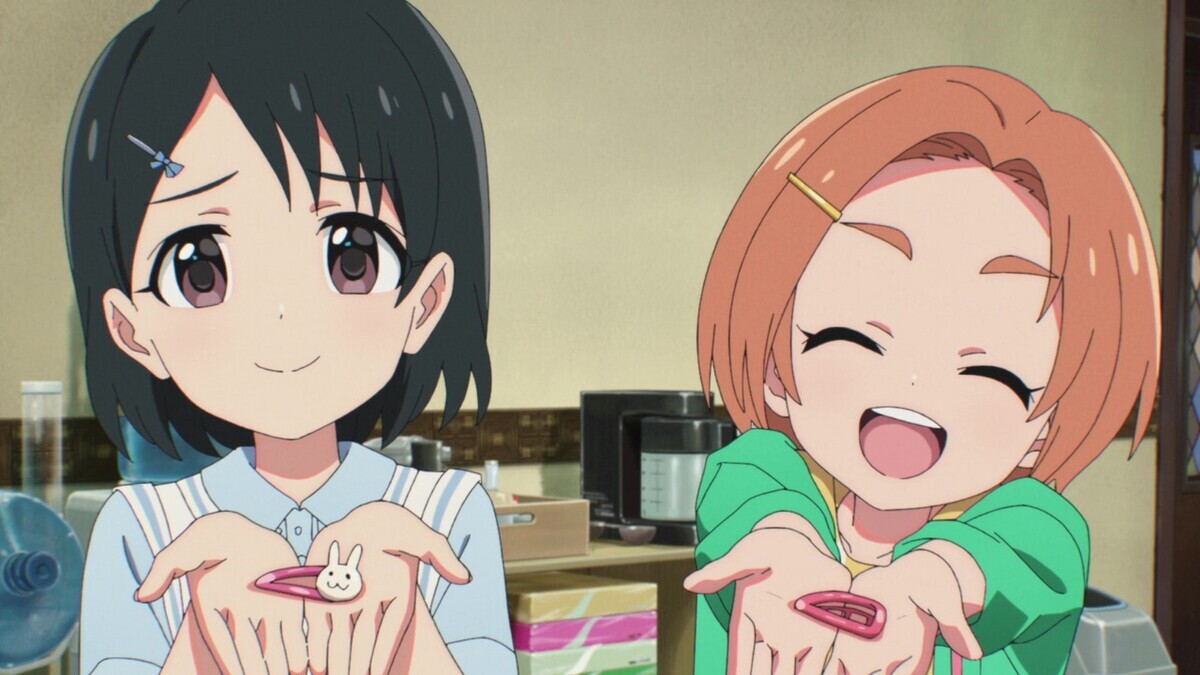

梨沙は強がり遠ざけていた仲間たちに頭を下げて、そのアイデアと差し出される武装を借り受けることで、新たな勝負に勝っていく。

それは彼女ひとりからはけして出て来ない勝ち方で、彼女よりも彼女をよく見ていたプロデューサーが、彼女のアイドルに授けた必勝法だ。

”パパ”に愛される自分であることに拘りすぎて、パパ以外の存在を拒絶していた彼女は仲間の愛に染め上げられつつ、時に万人に愛されない自分を認め、だからこそ更に輝く場所へと進み出ようとする。

それこそが的場梨沙の”アイドル”であり、その到達点は背伸びしてコケティッシュな外装に比べて、はるかにアホっぽくガキっぽい”総理大臣”である。

化粧を外して暴かれた無敵の将来設計が、かなーり小学生力溢れるアホアホな感じなの、ようやく素顔の的場梨沙にたどり着けた瞬間を可愛らしいコミカルさで教えてくれてて、とても良かった。

ナチュラルな自分ではありえない三つ編み眼鏡に、プロデューサーが差し出してくれた獣のトーテムを合わせることで、梨沙は孤独な背伸びを地面におろして、子どもであり子どもでしかない自分をようやく捕まえる。

千枝ちゃんが差し出したヘアピンに、彼女なりのトーテミズム≒的場梨沙性としてうさちゃん刻まれてるの、俺かなり好きだな……”歩み寄り”が宿ってる。

梨沙の孤独と迷いに、『パパに愛されうる自分』というイメージが強く投影され彼女を縛っている様子は、不在なる父母からの愛に飢えて、キグルミで武装していた仁奈ちゃんを思い出してとても辛い。

大人なる者の不全がすべての土台にある(ように、僕には思える)U-149、親が親であるという一点でその機能を果たしえず、愛もまたネジ曲がって鎖になっていくのは当然であるけども、これを振りちぎる手助けをプロデューサーが出来ているお話は、やはり安らかに見ていてられる。

今回感じたがっぷり四つな感じは、大人の審議者であり観察者でもある橘ありすがあんま前に出ず、主役である梨沙の内面や社会性、そこに触れ合うプロデューサーとの距離感に的を絞って、お話を編めた結果かもしれない。

どーもありすちゃんが間に立つと、大人であるプロデューサーと子どもであるアイドルのダイレクトなふれあいが屈折する感じがあって、しかしそれが大人と子どもの中間地点で迷っている、橘ありすの物語の特殊性なのかもしれない。

第三芸能課に集ったガキどもが、仲間として戦友として絆を育み友達になっていく過程もまたこのお話の力点であり、いまいち子どもの社会に馴染みきれない(勿論大人でもない)ありすを描き続けることで、小さな互助集団の中にあるグラデーションも際立ってくる構図……かな。

ここら辺、バチバチに愛をはねのけていた梨沙がその当事者になることで、今回は補助線引かずとも見えやすかった。

的場さんがちびっ子や同年代と、彼女なりのプライドある距離感を保ってなお交わっている様子が見れると……嬉しいッ!

そういうシンプルな喜びに、脳髄の奥までビタビタ浸らして欲しいよ俺は~~!(アニオタ動物くんの叫び声)

という感じの、的場梨沙の物語でした。

正直、今までで一番良かったと思います。

やっぱ駄目な大人のダメっぷりを、よく仕上がった子どもが鷹揚に受け入れ高く飛んでいく構図より、ギザギザ尖った子どもの顔をよく見た上で、大人が誠実に手を伸ばす話のほうが、飲み心地は素直だな……。

今後もこういう味わいばっかり続くわけじゃないんでしょうけども、たまにはこういうアイドル青春物語のど真ん中、偶像とプロデューサーが二人三脚で前に進んでいく手応えを描いてくれると、『アイドルのお話見てるな……』って感じになります。

同時にこの手応えは、作品の特色でもある大人なるものへの不審と不全、それを押しのけていく未熟な可能性への視線があって、独自に削り出されているとも感じた。

それはU-149のアニメだけが、作り出せる手触り……になるのか、正直確証は持ってないけど、なってほしい期待があるのも嘘ではないのだ。

次回も楽しみですね。